より良いグリーンヒルみふね実現のための6委員会

Table of Contents

いま以上、それ以上の介護を目指して!委員会の存在意義を問う職員130人の熱い想いがここにある~6委員会ポスターの誕生秘話①~

委員会は各事業所の代表者で構成されています。委員会の特徴として事業所を横断した横軸の連携が取れるということになります。

委員会で発言された内容や決定事項は各事業所の運営に反映させています。

自分たち自ら「より良くなるためにどうすれば良いのか?」を考えるきっかけになっています。

安全衛生委員会

カイゼン活性化委員会

事故予防・感染拡大防止委員会

防災マネジメント委員会

認知症介護研究所

給食委員会

安全衛生委員会

2020年度職員満足度調査について

職員が幸せでなければ、お年寄りを幸せにすることはできません。2018年からこの職員満足度調査を実施しています。

年々カイゼンされてきてますので去年よりも今年、今年よりも来年をモットーにこの職員満足度調査をもとにした事業計画が毎年出来上がっています。

会社も働く職員も一緒になり、職場環境を常に改善していくことが、私たち委員会の大きな使命です

安全衛生委員会は、労働者の職業疾病の予防、健康の保持増進及び快適な職場環境を創り出すことを目的に労働安全衛生法により定められた委員会となります。

基本的な労働衛生3管理

①作業環境管理

②作業管理

③健康管理

を適切に管理することで、未然に人に及ぼす影響のある要因を除去し、安全で快適な職場環境づくりに取り組んでいます。

健康優良施設を目指して。ヘルスター健康宣言

職員が健康でなければ、お年寄りに対しての万全のケアをすることはできません。職員が健康であるからこそ、快適な職場であり、働く職員がイキイキとします。

『職員が幸せでなければ、お年寄りを幸せにできるはずがない』

健康であるからこそ、永く働くことができます。

選択項目の実施状況

◆運動の習慣づけを推奨します

運動不足を解消しよう!!

グリーンヒルみふねは、全国平均、県平均で週2回以上1時間運動する割合が30%と低く、安全衛生委員会のメンバーで運動推奨を提起。

ペットボトルキャップ野球を毎週木曜日に実施。

本来であれば捨てたりリサイクルに出したりするペットボトルのキャップですが、野球のボールに見立てペットボトルキャップ野球という新たなエコスポーツを発見しました。

YOUTUBEなどでは有名大学がサークルを作り、ペットボトルキャップ野球大会などを開催しています。

大人もつい夢中になってしまうスポーツで、信じられないくらい変化するペットボトルキャップについはまってしまいます。

タバコに関する意識調査2024年ver〜愛煙家の切なる想い〜

◆禁煙や受動喫煙防止に取り組みます

健康診断から比較したデータベース

◆アンケートの実施目的

ヘルスター健康宣言(2023年4月1日)の遂行

実施日

2024年3月7日(木)〜22日(金)

締め切り日

2024年3月22日(金)

対象者

喫煙者(自己申告)24名

禁煙及び受動喫煙防止の研修を実施するにあたり、どのような研修が有効だと思いますか?

●健康被害について

●タバコの健康被害については、十分知っている。だからといって、本人に止める気がなければ、変わらないと思う

●喫煙者と非喫煙者の見た目の違いや変化を示すとよいのではないか

●研修して禁煙する人が増えるとは思わない

●特にありません

●止める気がないのでわからない

●喫煙をすると体にどのような害を受けるのか

●前回の研修で禁煙しようと思った

●タバコによる健康被害がどのくらいあるのか

●禁煙するとどれくらいの期間で肺がキレイになるのか?

●もっと副流煙の怖さを知りたい、知ってほしい

その他、意見がございましたら、ご自由にご記入ください

●周りに迷惑をかけていると思うと禁煙しようと思います

●数年、禁煙していた(今は喫煙している)ので、ストレスが減ったら、また実行(禁煙を)したいと思います

タバコに関する意識調査2024年ver〜『吸わない⼈』と『⽌めた⼈』の切なる願い〜

◆禁煙や受動喫煙防止に取り組みます

健康診断から比較したデータベース

◆アンケートの実施目的

ヘルスター健康宣言(2023年4月1日)の遂行

実施⽇

2024年4⽉23⽇(⽕)〜5⽉10⽇(⾦)

締め切り⽇

2024年5⽉10⽇(⾦)

対象者

⾮喫煙者・禁煙者(⾃⼰申告)78名

禁煙したい⼈、タバコを⽌めたいと思いながらなかなか⽌められない⼈へのアドバイスがありますか︖

●無理に止めようとすると逆にストレスが溜まるので、できるところから少しずつでいいと思います

●本人の強い意志

●止めることができた後の、自分へのご褒美を決める

●タバコに使えるお金で、趣味を始めたり、もっと美味しいものを食べたら良い

●タバコを吸っている時間がもったいない

●大切な方やそばにいる人のことを強く考える

●アレン・カーの書いた『禁煙セラピー』という本をお勧めします。私はこの本を読んで禁煙に成功しました。禁煙したい方の何人かにこの書籍をプレゼントしたことがあります(背中を強く押してくれる本です)

●タバコは、体に良くない。がんの元である

●頑張ってくださいね

●止める勇気

●周りが勧めてもその気がなかったら止められないと思いますが、飲み会に参加しないなど

●家族がおられる場合などなど、大切にしたいと思う

●声に出して告知する

●病気のリスクが高まることを承知して、されているので特にない

●現在タバコは高いので、お金ももったいないし、体にも悪いですよぉ〜

●飴玉に変えたり、タバコ一箱分を貯金して行けば、モチベーションにつながるかも

●喫煙時かなりの量を吸っていたので、吸っている人の気持ちがよ〜くわかります

●朝の嘔気や吐き気、口の中のベタベタ感がなくなり、スッキリしています

●禁煙と引き換えに体重が10キロ増えました。運動今頑張っています

●禁煙外来に行く

●喫煙者の考えや心理がよくわからないためなんとも言えません

●特にありません

●止めたいという気持ちは本人の強い気持ちによるものなので、的確なアドバイスが思いつきません

●マナーを守っていれば、タバコは吸ってもいいんじゃないか

●運動をする

●喫煙経験がないので、喫煙する人の気持ちがわからない

●信頼できる人物と二人同時に禁煙を始める。買った方には、高い焼き肉を賭ける)

●意志を強く持って挑むしかない

●身体に及ぼす影響について

●私は突然、タバコが不味く感じるようになったので、良いアドバイスはできません

●健康への意欲とお金がかかること

●体を大事にしてほしい

●がんにかかるので、止めてほしい

●自分1人だと甘えてしまうので、周りの人に止めることを宣言したり、協力しもらったりすると良いと思います

●病気やがんになる恐れがあるので、体を大切にしてほしい

●がんになりやすいので、止めてもらう

●いくら周りが言っても、吸う人には響かないと思う

●自分の意思で止めるんだ!と思わないとダメだと思う

●タバコが起因となる病気になって初めて気がつくのではないか

●周りにいる大切な人を思いやれば、自然とタバコを手に取ることはないのかなぁと言いたい

●病院に通院して、適切なアドバイスを受けたり、家族や周りの人に協力してもらうことが必要だと思う

●禁煙外来に行き、確実に止められるようにするといいのではないか

●タバコの有害さを深く理解してもらえればいいと思う

●本当に止めることが条件で、本気で止めたい人には、法人で支援を行う

禁煙及び受動喫煙防⽌の研修を実施するにあたりどのような研修が有効だと思いますか︖

●吸っている人吸っていない人の肺を見比べてみたらどうでしょうか

●禁煙成功者の体験談を聴き、ポジティブに減煙→禁煙につながるといいですね

●禁煙者、非喫煙者は、喫煙リスクがよくわかっているので、喫煙者を対象とした研修をすると良い

●喫煙者対象にした研修を実施

●動画を観てもらったり、喫煙者と禁煙者(非喫煙者)でグループワークを行い意見を出し合う

●喫煙者(止められない理由がある)、禁煙者(なんとか止めることができたので、ぜひ仲間入りさせてあげたい!)、非喫煙者(喫煙のメリットがわからない)のグループにわかれ、何かワークをすると面白いのではないか

●自分や周りの人にどのような影響があるのかを知る

●タバコの有毒性について、研修を続けていくことしかないと思う

●肺がんリスク等のビデオ鑑賞

●禁煙者の体験談を聴く

●わからない

●禁煙成功者に話してもらう

●なんでもいいので、理由づけをして止められたらどうか(例:誕生日記念、子供が生まれるからなど)

●病気になるリスク

●全く吸わないので、有効的な研修等がわかりませんが、本人の強い意志が一番必要だと思います

●タバコを吸うことにより、体調への影響

●喫煙すると身体にどのような影響があるなど

●特に思い浮かびません

●禁煙のメリットを知る

●喫煙のデメリットを知る

●実際に、禁煙することができた人の話を聞いたりする機会があるといいと思います

●家族に喫煙者がおり、その場合、受動喫煙の影響等について

●どれほど喫煙していない者が嫌な思いをしているのかわかってほしいし、本当にそれがわかってもらえるかが疑問

●体への影響

●受動喫煙による身体への影響

●病気になった自分を思い浮かべる

●喫煙している人は自分の体に対してそれ以上に受動喫煙者の気持ちをわかっているのだろうか

●実際にタバコが起因となり、病気になった(克服できた、療養中)人の経験談を聞く

●受動喫煙の恐ろしさを伝えることで自分以外の大切な人を守らなければいけないと思ってもらえるような研修

●分煙は本当は意味がないことを知ってほしい

●自宅における換気扇の下での喫煙は意味がないことを知ってほしい

●吸わないので良くわからない

●禁煙することのよっての利点を紹介すると良い(健康面にどうつながるのかなど)

●特にありません

●本人の意思次第

●家族への影響を知る研修

●体への影響を認識する研修

●癌のリスクについて、残された家族のことなどを中心にして、死亡につながることを考えてもらう研修

●本人が、禁煙したい!と思わなければ、あまり意味のない研修になってしまいがち

●肺の画像を見せつける・・・よく、交通事故違反者講習に対する啓発ビデオ(かなり強烈で、効果があります)

●動画配信

●私は、喫煙でリフレッシュできる!(喫煙を通じて)喫煙者が人との交流ができるなどと考えていました。ですが、喫煙していない人もリフレッシュできるし(しているし)喫煙しなくても、

人生や仕事を楽しめるということが理解できる研修がいいですね(難しいですね)

●受動喫煙に対するリスクを全面に出す

●身体的、経済的損失について効果的な禁煙方法の紹介など

●タバコを吸われている方々のみで研修をするとどうでしょうか

●吸う人のマナーを考慮した研修

その他、ご意⾒がございましたらご⾃由にご記⼊ください

●特にありません

●回数(吸う本数)を減らすなどで徐々に止めていければいいと思います

●喫煙場所を設置する

●特にありません

●大使制度について詳しく知りたい

●喫煙することは本人の自由であるが、『百害あって一利なし』で体にいいことはありません

●ストレスが溜まるとの理由があれば、他のことに目を向けるようにしたら、周りの人も助かると思います

●換気扇の下で吸うと大丈夫と言いますが、煙は広がるので止めたほうがいいと思います

●タバコの煙や臭いにすごく嫌悪感がある

●喫煙した人の横を通るだけで、避けて通りたいほどの臭いがする

●今は、煙でないものや身体への影響が少ないという新型タバコというものが出ているが、それも全く影響がないわけではない

●法律で規制されていないのを不思議に思う

●私はこれまで、一度もタバコを吸ったことがないので、喫煙者の気持ちは分かりません

●元々、喫煙者だった方の中で非喫煙者になった方の方が、いろいろと説得力が出てくると思うので、私は大使にふさわしくありません(大使になりたいが、資格がない?)

有給を取りやすい環境作りに取り組んでいます。

◆過重労働防止に取り組みます

有給取得5日以上全事業所達成

96.6%(前年比0.1%増)

※年度途中入職者(有給日数の差異)

有給取得率 30%以上達成事業所 89%

◆各事業所の有給取得宣言

2019年の職員満足度調査において、有給がなかなか取れないという意見を反映させるため、話し合いの結果、各事業所で取り組みをおこないました。

その結果、年々、有給取得率が上がっており法人目標でもある有給取得率30%以上を9割の職員が達成することができております。

メンタルヘルスによる職員の休職及び復職に関する取り扱いについて定めました。

◆メンタルヘルス対策を講じます

第1章 総則

(目的)

第1条

本規程は、グリーンヒルみふねに在職する全ての正職員、雇用職員(以下『職員』)のメンタルヘルスによる休職及び復職に関する取り扱いについて定める。

第2章 休職の開始

(休職の開始)

第2条

職員が、メンタルヘルスを原因として、本規則による休職を申し出た場合

法人は休職を命ずることができる。

2 前項の場合、本人は、休職(休業)願に、主治医による診断書を添付し

て、所属長に提出する。診断書には、休職期間の見込み期間が記載されて

いなければならない。

(産業医等の面談)

第3条

前条の規定による申請が行われた場合、法人は申請者に対し、産業医又は 統括施設長との面談を命ずることができる。

(休職の期間)

第4条

メンタルヘルスによる休職期間は、次のとおりとする。

勤続年数 3年未満 休職期間 2ヶ月

3年以上5年未満 〃 4ヶ月

5年以上 〃 6ヶ月

ただし、有期契約職員が休職期間中に契約期間満了となる場合、休職期間

は契約期間満了までとする。

2 復職した後、1年以内に同一または類似疾病で15日以上欠勤するにい たった場合は再休職とする。この場合、休職期間は復職前の期間の残期 間とする。

(休職期間中の配慮)

第5条

法人は、休職中の職員に対し、産業医(又は産業医の定めた保健師等)に

よる定期的な面接を実施する。ただし、本人の主治医が、これを望ましくな

いと判断する場合には、この限りではない。

2 法人は、公的な支援体制について情報を提供する。

3 法人の心の健康窓口に関しては、休職中の職員及びその家族も利用可能 とする。

4 法人は、必要であると認める場合、本人の同意を得た上で、産業医と主

治医との意見交換をさせる。

5 前項において、法人は主治医に対して、職場復帰時に本人に求められる

業務の内容その他について情報の提供を行い、復職診断書を提出する際

の参考とする。なお、その際にかかる費用(診断書作成等)は、法人が

負担するものとする。

第3章 復職

(復職委員会)

第6条

復職委員会は、休職した職員の復職にあたって復職の適切な判定並びに円 滑な職場復帰を目的として設置する。

2 復職委員会は、以下のものから構成し、統括施設長が委員長となる。

CHO(チーフ・ヘルス・オフィサー)・施設長・施設部長・総務部

人事労務担当職員・安全衛生委員会・所属長

3 復職委員会では、職場の復帰可否の判断、職場復帰プランの作成、復

職後の支援等の業務を行う。

(復職手続きの開始)

第7条

復職の手続きは、休職している職員が、復職願に主治医による復職可能で あるとの診断書を添付して、所属長に申し込んだ場合に開始する。

2 前項の申請受領後、法人は速やかに復職委員会を開催し、以下の事項に ついて決定する

① 復職者に関し、どのような情報を誰から得るか?

② 情報収集の時期及びその担当者

③ 本人の面談の時期

(情報の収集)

第8条

法人は、前条の規定による復職委員会の開催後、本人に対し、以下の確認 を行う。

①復職の意思の最終確認

②日常の生活状況及び治療状況の確認

③前条の復職委員会において、決定した本人の健康情報にあたっての本

人の同意の確認

2 法人は、前項③に定める本人の同意が得られた範囲内において、健康情

報収集をする。この場合において主治医から健康情報を得る場合には、

産業医が行い、必要な範囲で加工した上で、総務課人事労務担当職員へ

提出する。

3 収集した健康情報は、総務課 人事労務担当が集中して管理する。

(試し出勤等)

第9条

所属長もしくは施設長・施設部長は、第7条第1項の規定による復職の意 向を申し出た職員に対し、通勤訓練を行い、その結果を報告することを勧奨 することができる。なお、所属長もしくは施設長・施設部長は産業医を通して、主治医に運転の可否について徴収し、主治医が自動車の運転を危険であ ると判断した場合は、自動車による通勤訓練(及び職場復帰後の自動車通勤)は認めない。

2 前項の通勤訓練は、試し出勤ではない。

3 CHOもしくは施設長・施設部長は、必要と認める場合には、第6条の

規定により職場復帰の手続きを開始する職員に対し、7日の範囲内で試

し出勤を命じることができる。

4 試し出勤は、原則として元の職場で行うものとし、産業医が認める範囲

において、労働時間の短縮、仕事上の配慮など、本来の業務からの軽減

を行うことができる。

5 試し出勤中は有給消化とし、交通費(日割り計算)を支払うものとする。

(情報の評価と職場復帰の可否の判断)

第10条

CHOもしくは施設長・施設部長は、健康情報の収集後、復職委員会を開催し、以下の事項について審議を行う。

①本人の面談の結果、試し出勤等の結果、その他の収集した健康情報に対する評価・検討(この場合、資料としては、評価に必要な範囲で総務課 人事労務担当が加工したものを用いる)

②職場復帰の可否についての判断

③元の職場からの異動、業務の変更の必要性及び可否についての検討

④第②号で職場復帰が可とされた場合、職場復帰プランの作成

(職場復帰の決定)

第11条

CHOもしくは施設長・施設部長は、前条の復職委員会後、速やかに該当

職員を産業医に面接させる。産業医は、主治医の診断書その他の健康情報を

勘案し、本人の状況を確認し、『職場復帰に関する意見書』を作成し、CHO

もしくは施設長・施設部長に提出する。

2 CHOもしくは施設長・施設部長は、第9条の復職委員会の検討結果及

び前項の『職場復帰に関する意見書』を確認し、速やかに、職場復帰の

可否及び職場復帰プランについて決定し、該当職員に通知する。

(職場復帰の決定)

第12条

法人は、職場復帰後、一定の期間に限定して就業上配慮を行うことができる。この期間は必要に応じ延長できる。

2 復帰する職場は、原則として元の職場とする。ただし、復職委員会が第

10条第③号の規定により元の職場に戻すべきではないとし、かつCHO

もしくは施設長・施設部長が認めた場合は、この限りではない。

3 就業上の配慮の内容は、以下のものとし、それぞれの適用の有無及び適

用期間は、復職委員会が事案ごとに原案を作成し、統括施設長が決定す

る。

①短時間勤務

②軽作業や定型業務への従事

③残業・夜勤業務の禁止

④交代勤務制限(早番・遅番、夜勤の禁止)

⑤業務制限(送迎業務、窓口業務、苦情処理、連絡調整等の禁止)

4 復職委員会において第6条に定めるもののほか、以下のことを行う。

①勤務状況及び業務遂行能力の評価

②職場復帰支援プランの実施状況の確認

(フォローアップ)

第13条

法人は、第12条の配慮を行っている間、該当『職員等』に対し、定期的に産業医の面談を行う。

2 面談において、以下のことを行う

①疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認

②勤務状況及び業務遂行能力の確認

③職場復帰支援プランの実施状況の確認

④治療状況の確認

3 所属長は、産業医による面談の必要性があると認めるときは、当該産業

医による面談を命ずる。

(プライバシーの保護)

第14条

職務上、職員の個人情報の取り扱い、または知り得る者は、その情報を上 司又は権限のある者からの指示なく、他の職員に漏らしてはいけない。

2 職務上、職員の個人情報を取り扱うときは、別途定める

機密文書取り扱い規程に基づいて、取り扱わなければならない。

(主治医と家族等との関係)

第15条

主治医、家族その他社外の者から情報収集又は情報提供は、原則として本 人の同意を得て行うこととする。

2 主治医、家族その他社外の者からの情報収集にあたっては、その使用目 的に同意を得た上で行い、その目的以外に使用しない。

3 主治医との情報交換は、原則として、CHOもしくは施設長・施設部長

の指示により産業医が行う。産業医は、主治医から得た情報は、施設内

の各事業所が必要とする範囲で適切に集約・整理して伝える。

4 産業医は、主治医の治療方針に問題があると考えるときは、当該職員に

対し、他の医師の意見を聴くことを進めることができる。

ただし、本人に対する強制力を持つものではない。

この規約は、令和6年4月1日から施行する

産業医主催による喫煙による健康被害

2019年にグリーンヒルみふねは、ヘルスター健康宣言をおこないました。

その際の事前アンケートで職員の健康状態や生活習慣を診断してもらいました。

その結果、グリーンヒルみふねの喫煙率は全体の33.3%とかなり高くなっており、他事業所、産業別に比較しても高い(10%以上)ことがわかりました。

労務環境を考える安全衛生委員会といたしましても、職員の健康第一を考え、産業医を通じ『喫煙が及ぼす健康被害』をテーマに4月15日に勉強会を実施しました。

喫煙者も非喫煙者も参加し、さまざまな声をもらいました。自分の健康が大事と分かっていても、止めることができないタバコとどのように向き合っていくか?

職員の声を集めてみました。

職員の声

『私は喫煙者です。タバコは体に良くないと分かっていながらも、吸い続けていました。私の周りは喫煙者が多く、親や兄弟、友達・・・。健康被害を及ぼすという風潮が世間に流れ始め、周りはどんどんタバコをやめていきました。肩身が狭い思いで過ごしています。自分は良くても周りに迷惑をかけないためにも少しでも本数を減らしていき、禁煙につながるように心がけたいと考えさせられました。(40代 女性)』

『私はタバコを吸わないのですが、とっても体に悪いということ、お金もたくさんかかるので吸いたいとも思いません。タバコを吸うようになったきっかけは、みなさんさまざまだとは思います。ルールを守って人の迷惑をかけないのであれば、喫煙は本人の自由かと思います。将来、私の子どもには吸ってほしくないと思います。吸いたいと言い出したら[吸わないでほしい]とお願いします。健康な状態で暮らして欲しいと願うからです。この勉強会で、多くの皆さんが禁煙に取り組んでくれたら嬉しいです(40代女性)』

『今回の勉強会で、喫煙のリスクを改めて考えさせられました。いつかはタバコを止めなきゃと思っていましたが、日に日に体力が落ちていることをひしひしと感じる今日この頃。いよいよ禁煙しなくてはと思いました。早速、今日の勉強会が終わった後、帰りにコスモスでニコレット的なものを購入し、コンビニ喫煙所にて最後の一服といいつつ、残りをゴミ箱に捨てました、とりあえず、今日で禁煙6日目!これ以上喫煙について、文章を書いていくとタバコを吸いたくなるので、申し訳ありませんが、短く終わります。今回はとても有意義な勉強会をありがとうございました(30代男性)』

『今回の勉強会では、喫煙のリスクと禁煙のための方法を学びました。自分の家族や友人等には喫煙者がおらず、あまり触れる機会がなかったので、タバコの健康に及ぼす影響や主流煙・副流煙等についての話はとても勉強になりました。自分自身、これからも喫煙することなく、健康を保って、仕事に取り組んでいけたらと思います。身の回りの人たちの健康な生活についても話し合っていけたらなと思っています。また、機会があれば健康についての話を聞きたいです(20代男性)』

ハラスメント撲滅宣言

職員全員が、気持ちよく働くことができるために、職員の精神的な健康を害する発言や行動に関して、全職員が『ハラスメント撲滅宣言』を行います。

パワーハラスメントという言葉が、先行して報道されていますが、正しく理解ができていないがために、管理職や役職がきちんと指導できない現状を踏まえ、パワーハラスメントの理解を深めてまいります。

今年度より、毎年パワーハラスメントに関する無記名アンケートを全職員対象に行います。また、それらのアンケートを踏まえた上で、ハラスメント基準を全職員で考えていきます。

働きやすい環境づくりは、経営の上層部だけが考えるのではなく、みんなで考えていく必要があります。

グリーンヒルみふねでは、そのような取り組みを実施しています。

アンケートの中身は、以下の通り

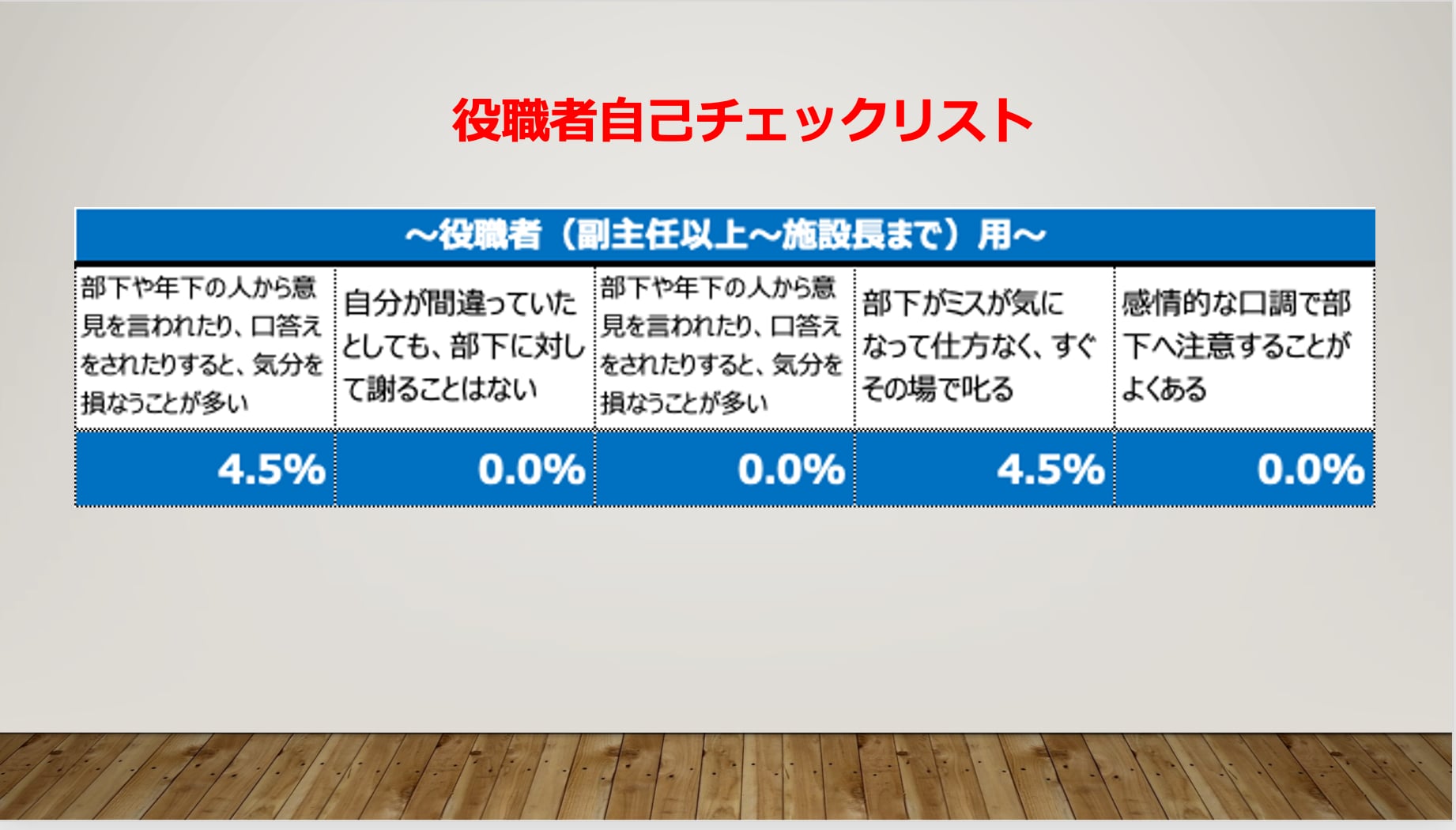

役職者におけるパワーハラスメント 自己チェックリスト

部下や年下の人から意見を言われたり、口答えをされたりすると、気分を損なうことが多い 4.5%

自分自身の言い方により、相手の出方が変わる可能性もある。強め(キツく)にいうと、強め(キツめ)の返しがくるのではないかと、推測し、柔らかい口調で伝えてみたりする工夫が必要かもしれない。

自分が間違っていたとしても、部下に対して謝ることはない 0%

該当者なし

部下や年下の人から意見を言われたり、口答えをされたりすると、気分を損なうことが多い 0%

該当者なし

部下がミスが気になって仕方なく、すぐその場で叱る 4.5%

部下も人前で叱られることは、嫌だと思うので、場所を変えたり、人のいないところでこっそりと伝えてあげることも必要かもしれない。しかしながら、命に関わる危険が伴う場合には、やむなし、その場で言う必要もある

感情的な口調で部下へ注意することがよくある 0%

該当者なし

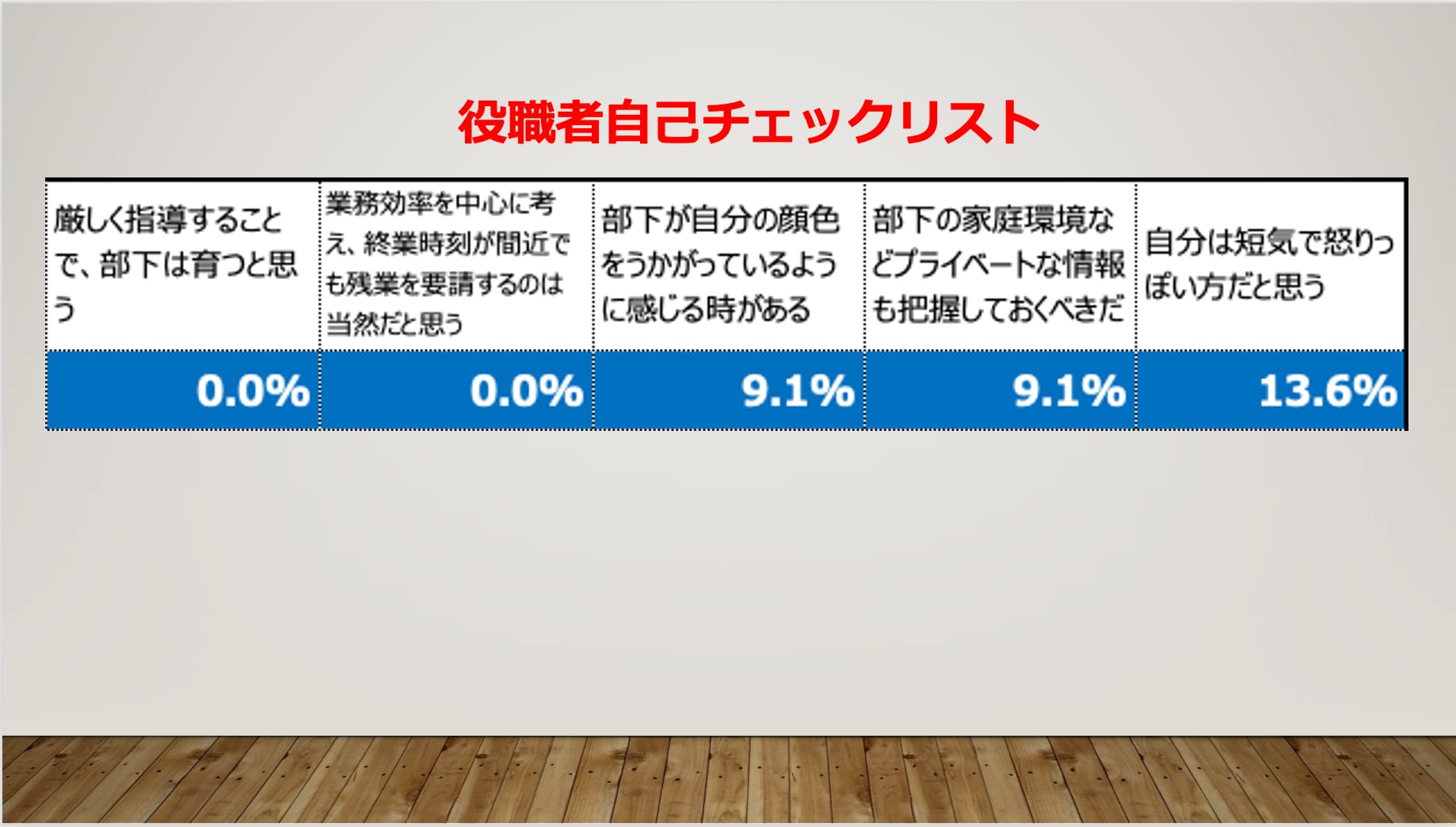

厳しく指導することで、部下は育つと思う 0%

該当者なし

業務効率を中心に考え、終業時刻が間近でも残業を要請するのは当然だと思う 0%

該当者なし

部下が自分の顔色をうかがっているように感じる時がある 9.1%

一目置かれていると言う意味合いでは、あり得ることかもしれないが、日頃から気にされてしまうと、本音を相手から引き出すことができないため、時々は受け入れやすい環境や態度で示す努力も必要だと考えられる

部下の家庭環境などプライベートな情報も把握しておくべきだ 9.1%

緊急事態などにおいては、把握しておいたほうが良いケースもあり、役職者自身でその情報をとどめておく守秘義務は必要。また、相手に対してもその姿勢は見せるべき点ではあると考えます。

自分は短気で怒りっぽい方だと思う 13.6%

人間である以上、当たり前の感情であるため、あまり気に留める必要はないと思う。しかしながら、自分自身の傾向としては自覚しておく必要はある。ただし、その感情を維持したまま、注意や指導をすると感情的な言葉が入ってしまうため、注意が必要。

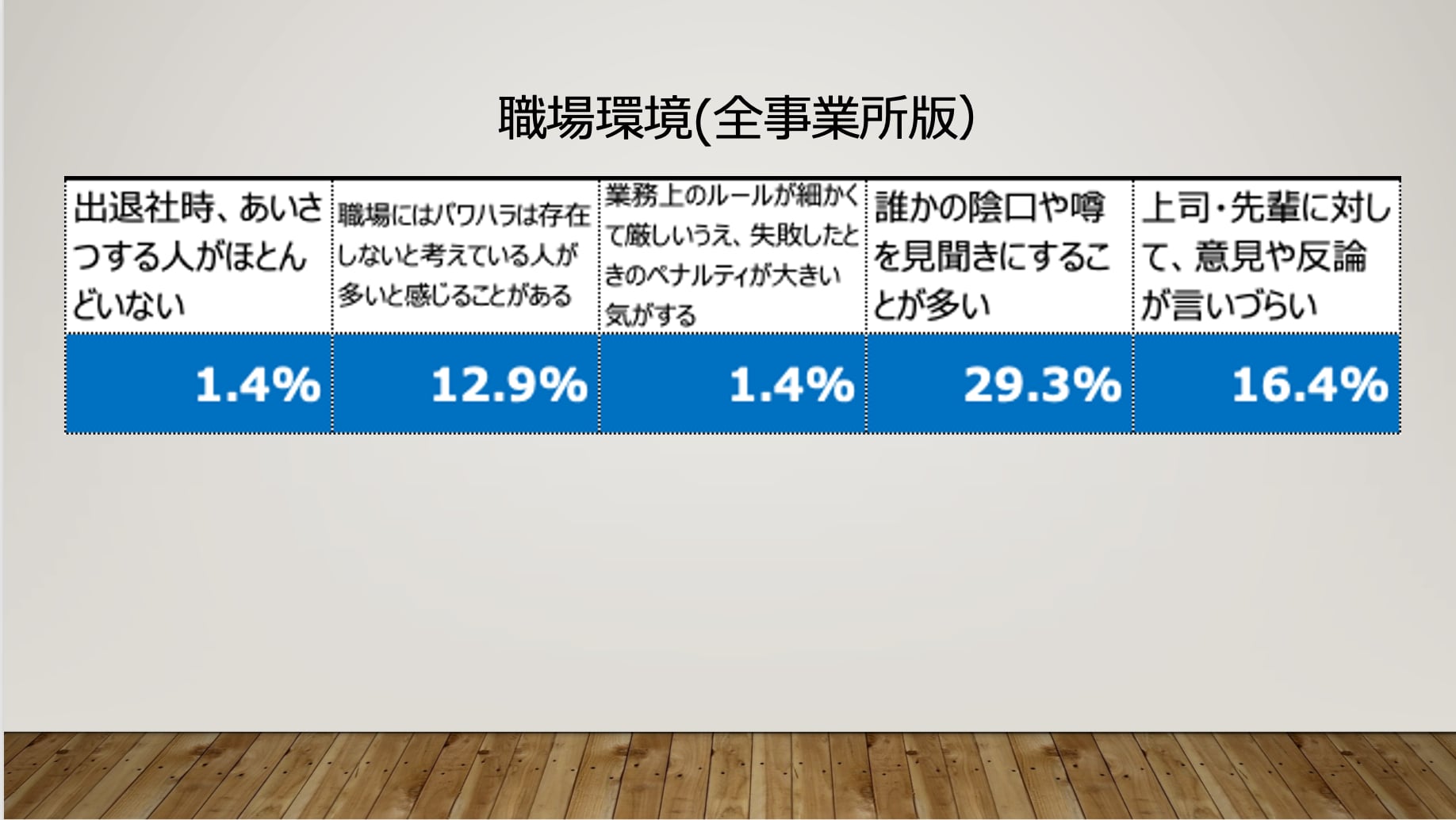

出退社時、あいさつする人がほとんどいない 1.4%

142名中2名ではあるものの、あいさつは、すべての始まりであるとも言われている。法人全体として、個人個人どんな思いがあったとしても、あいさつは推奨する必要性はある。引き続き、あいさつの重要性を問い、すべての人がお互いに挨拶ができる習慣を目指す必要がある

職場にはパワハラは存在しないと考えている人が多いと感じることがある 12.9%

全体の13%であるものの、人数では18名存在しないと考えている。パワーハラスメントの正しい知識を学んだ上で、どれがパワーハラスメントに当たるのか?職員全体で検証する必要がある。年明け計画し、年度末に全体の研修を行う予定

業務上のルールが細かくて厳しいうえ、失敗したときのペナルティが大きい気がする 1.4%

業務上のルールが厳しく感じている職員が2名いる。ルール上、本当に厳しいのか?厳しくないのか?もっと厳しくしたほうがいいものもあるかもしれないため、十分な精査を重ねつつ、適切なルールを定める必要がある。何のためにこのルールが存在しているのかを理解する必要がある

誰かの陰口や噂を見聞きにすることが多い 29.3%

全体の29%が、陰口、悪口を見聞きしている点についてしっかりと考える必要がある。陰口、悪口は職場の雰囲気を壊したり、人間関係を阻害する最大の要因ともなるため、牽制しあえる仕組みが必要。しかしながら、何も言えないと言うことはストレスにもあるため、ガス抜きする必要性はある。個々の価値観を理解することはできるが、共感、共有することは、難しいため、その価値観の否定や批判を言わない環境づくりが急務となる

上司・先輩に対して、意見や反論が言いづらい 16.4%

全体の16%が何らかの不便さを感じている。意見、反論が言いづらいということは、上司、先輩が、言いづらい表情や態度、ジェスチャーをしているかもしれないため、上司・先輩は、話しかけやすいような態度や表情をするように意識する必要がある。また、意見する部下や後輩の立場の者は、質問の内容によっては、上司・先輩が、そのくらいわかっていてほしいケースがあるため、自分自身でしっかりと考えた上で話を必要がある。また、意見や反論を述べる際に、単に100%の反論意見は、誰でもできることであるので、代替案を持ってきた上で、相談事をする癖をひとりひとりが身につける必要があると考える

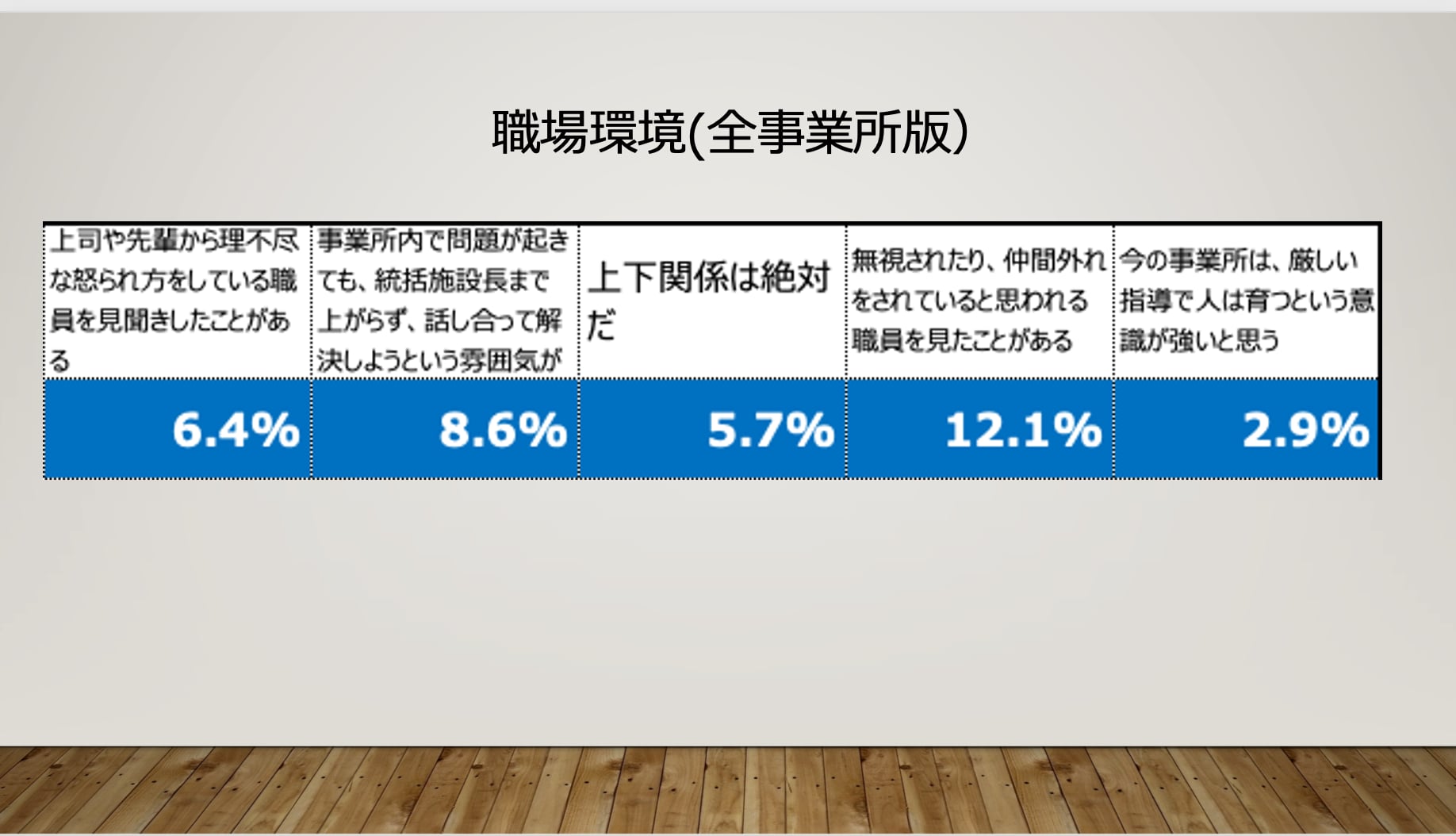

上司や先輩から理不尽な怒られ方をしている職員を見聞きしたことがある 6.4%

全体の6%ではあるが、人数では9名いる。上司、先輩は理不尽な怒り方とはどんなものをいうのかある程度の基準を設ける必要がある。理不尽か理不尽でないかは個人差があるため、基準を満たした上で、初めて理不尽かそうでないかの判断ができる。

事業所内で問題が起きても、統括施設長まで上がらず、話し合って解決しようという雰囲気がない 8.6%

全体の8%、人数では12名がそう感じているようである。課内で起きたことは、基本的に課内で解決することが望ましい。しかしながら、上司が課内で、解決したと思っていても、部下が解決したと思っていないのであれば、このような事象が起こってしまうのは、当然のことであろう。しっかりと問題が起きた時には向き合い、解決する姿勢を作り、課内で解決が難しいのであれば、課を超えた問題解決の連携が必要であろう。

上下関係は絶対だ 5.7%

全体の5%が、上下関係は絶対であると考えている。考え方としては正しいが、上下関係というよりかは、職責により、責任の範囲が大きくなっているため、意識としては持っておく必要はある。それぞれの職責があることで、事業所、法人の組織が成り立っていることを、個々でしっかりと理解する必要がありそうだ。

無視されたり、仲間外れをされていると思われる職員を見たことがある 12.1%

全体の12%、人数で17名の職員が見聞きしてる。無視や仲間外れは、教育現場でいうと、イジメに近い状態であるため、そうした行為が散見した場合には、お互いに牽制する意味を込めて言い合える文化を作る必要がある。事業所や所属長の中でしっかりと覚悟を持ち、取り組んでほしい内容である。

今の事業所は、厳しい指導で人は育つという意識が強いと思う 2.9%

全体の3%、4名がそうであると考えている。人それぞれの性格や個性により、指導方法を変える必要がある。しっかりと向き合い、厳しく言って成長する者もいれば厳しく言うと落ち込む者もいるため、指導する側は、そうした配慮を行いつつ、指導者訓練を実施する必要がある。愛情を持ちどう伝えるか意識を働かせて、伝えていく必要がある。誰のために、何のためにということが、明確になっておけば、お互いで理解し合えるのではないか。コミュニケーションの量が、こうした指導方法にも影響するため、日頃から話し合える環境を作っておく理解する。

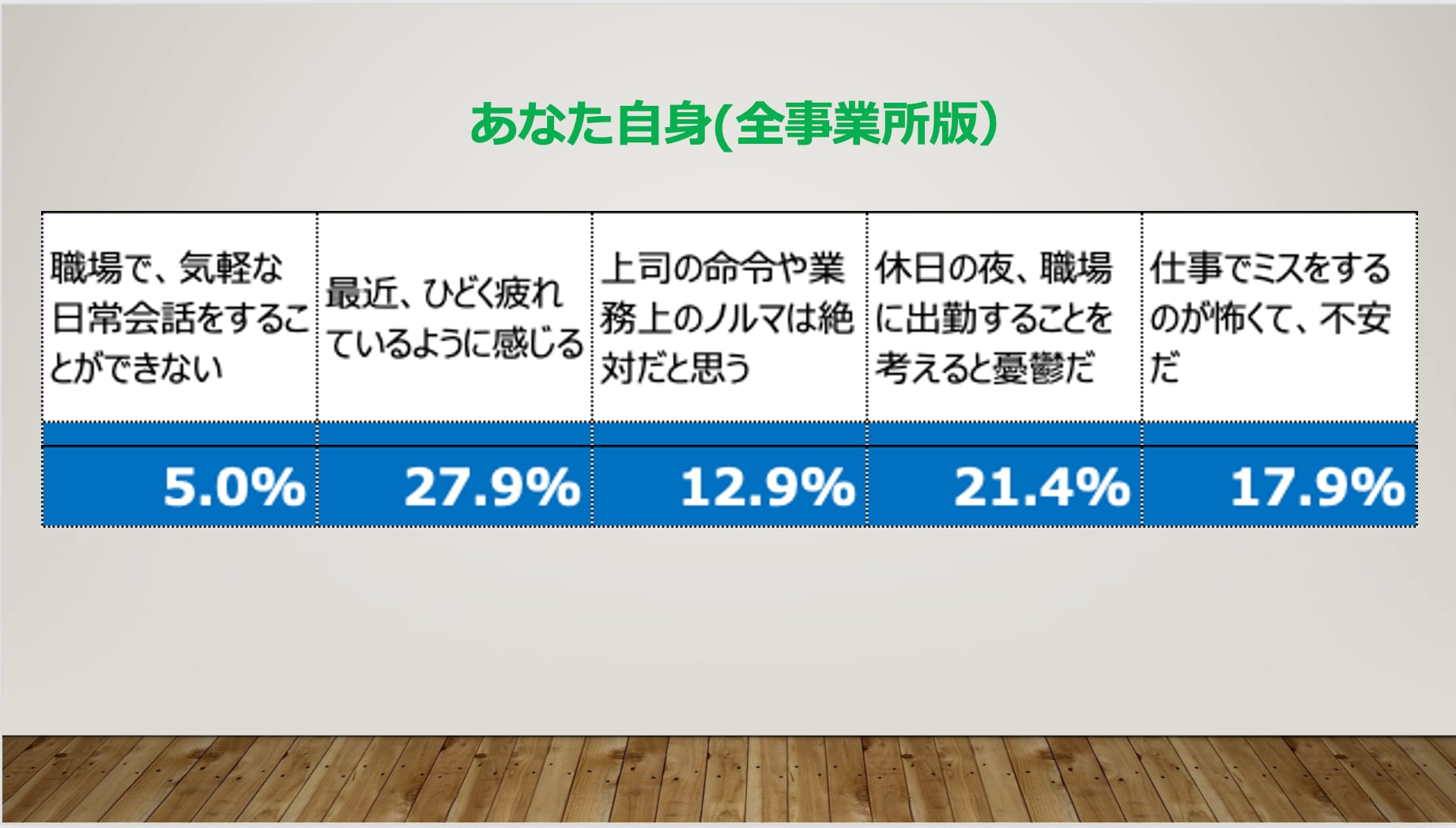

職場で、気軽な日常会話をすることができない 5.0%

気軽に会話ができる環境は、各個人が考えていかなければいけません。風通しの良い職場とは、何かをもう一度しっかりと考えていきましょう。特に顔の表情や態度に出ている場合は、自分自身は気がついていないことが多いです、特に役職者は、業務中、常に誰かに見られていることを意識しましょう。

最近、ひどく疲れているように感じる 27.9%

全体の27%が、ひどく疲れていると感じているようです。あの人いつもと違うなという表情を見かけたのであれば、ちょっとした声掛けを行いましょう。それぞれが気にかけてくれているということを意識するだけでも気持ちは楽になります。

上司の命令や業務上のノルマは絶対だと思う 12.9%

全体の14%が、上司の命令や業務上のノルマは絶対だと感じています。業務遂行にあたっては必要なことではあります。同じ目標にきちんと向かっていくために、上司は、『なぜ、これをやらないといけないのか』『この仕事は〇〇をするために必要なものである』というきちんと説明責任を果たしていきましょう。

休日の夜、職場に出勤することを考えると憂鬱だ 21.4%

全体の21%が休日の夜、職場への出勤が憂鬱だと感じているようです。仕事を一人で抱え込まないような配慮や声掛けを日頃から行っていきましょう。そもそも一人だけでは、介護・保育業務は成立しません。各職種、各職域で範囲が変わってきます。お互いさまの精神で助け合っていく文化を築いてまいりましょう。

仕事でミスをするのが怖くて、不安だ 17.9%

全体では18%の職員が、ミスが怖くて不安に感じているようです。その気持ちが増幅してしまいますと挑戦する姿勢が抑止されてしまいます。ある程度のミスに対しては、フォローしつつ、再発防止に努めていく姿勢をみんなで作り上げる必要があります。また、ミスをした際には、さりげなく伝えることも上司、先輩としての技量でもあります。

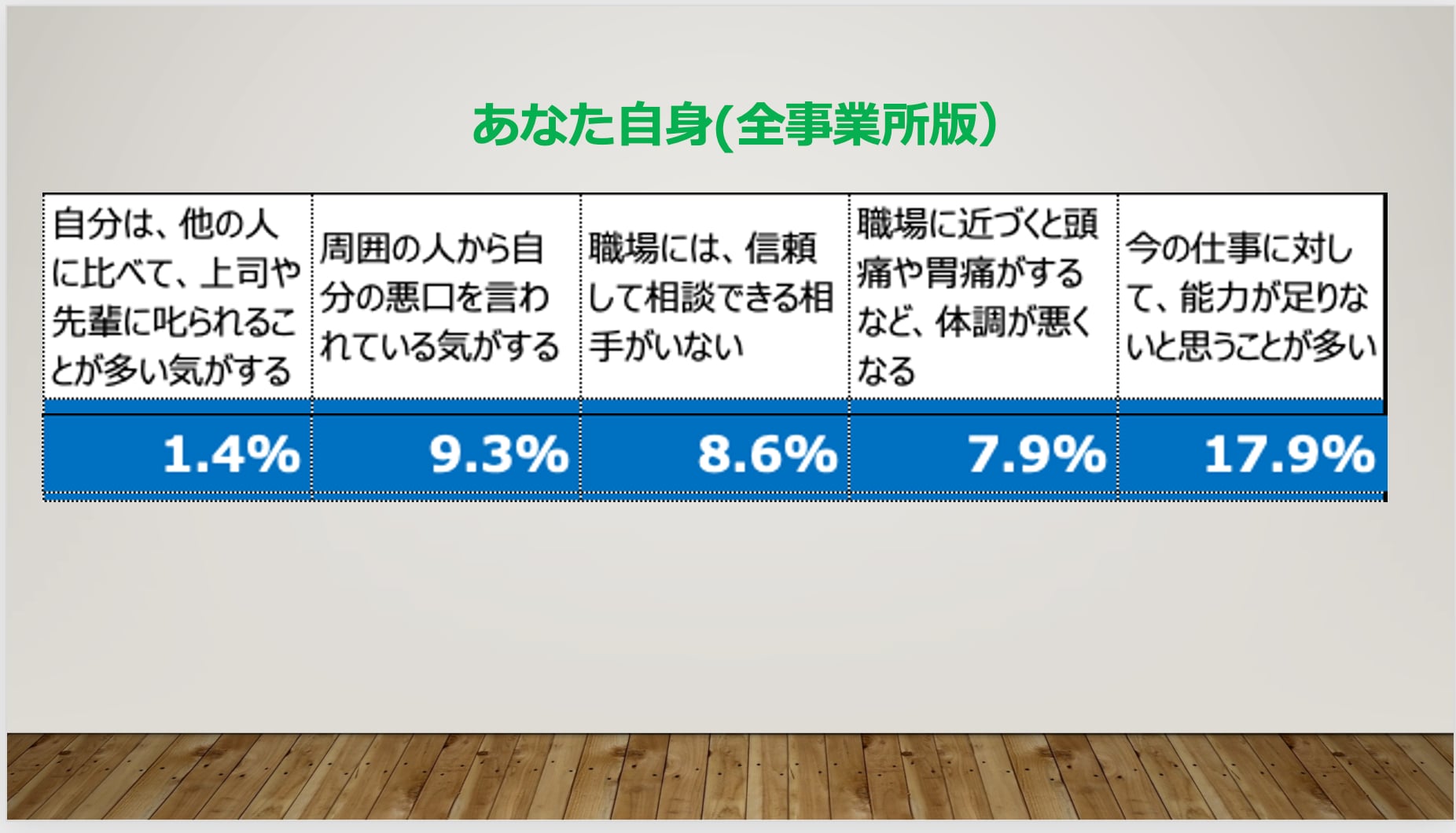

自分は、他の人に比べて、上司や先輩に叱られることが多い気がする 1.4%

全体の数としては、少ないですが、そう思っている職員が2名いると言うことを私たち自身理解していかなくてはいけません。本人でないと計り知れない部分も多々ありますが、明らかに理不尽な言われ方をされているのであれば、勇気を持ち先輩や上司に苦言をいうなりの姿勢は必要かもしれません。上司・先輩は注意する前に、理に叶った叱り方(怒ることは感情が入っているので別次元のもの)とは何か。少し立ち止まって、一呼吸おいて言うことが大切です。

周囲の人から自分の悪口を言われている気がする 9.3%

職場環境の『誰かの陰口や噂を見聞きにすることが多い・・・41名(29%)』に影響しているかもしれません。人の陰口を言う前に我が身を振り返り、もし、自分以外の他者の悪口を見聞きした場合には、改めてもらうように注意を促しましょう。少なくとも、13名(9%)の方が、思っていると言うことを理解しておきましょう。

職場には、信頼して相談できる相手がいない 8.6%

職場には信頼して相談できる相手がいないと感じる職員が8%(12名)います。孤立、孤独感がコミュニケーションを阻害する要因となります。できる限り声掛けし合える環境づくりを全事業所あるいは事業所単位で築いていきましょう。

職場に近づくと頭痛や胃痛がするなど、体調が悪くなる 7.9%

頭痛・胃痛の要因は、約8%(11名)と数字に顕著に表れています。職員満足度調査の組織(人間関係でストレスの要因になっている職員がいる18名)でも、データとして見受けられています。ストレスゼロは、難しいですが、それを何らか回避できる手段はそれぞれが持ち合わせておきたいものです。おそらく前質問事項の相談できる相手がいない(12名)と数字が酷似していますのでデータとして表れているかもしれません。

今の仕事に対して、能力が足りないと思うことが多い 17.9%

挑戦する上では、能力よりも少し高いレベルで仕事をすることが成長の第一歩だと言われています。ただ、それに対する、認める文化(褒めるのとは違う)が根付いていないのかもしれません。仕事に対する一定の評価(賞与にも反映するなど)があれば、その気持ちは少しでも和らぐのかもしれません。職場の中で、認め合える文化を作っていきましょう。

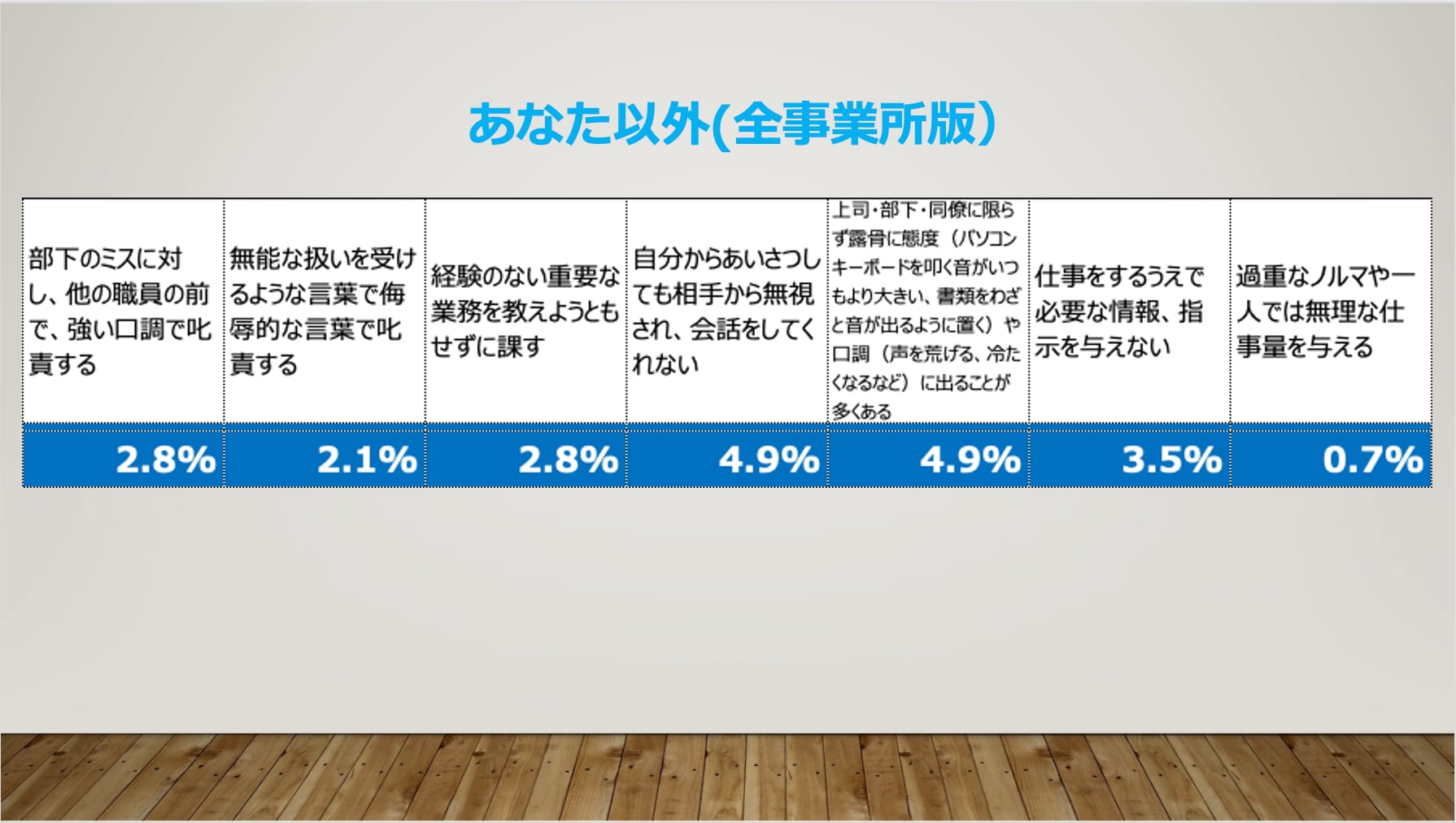

部下のミスに対し、他の職員の前で、強い口調で叱責する 2.8%

どんな役職・職種・雇用形態であれ、人前での叱責は、嫌なものです。TPOに応じてミスに対しては配慮が必要です。但し、入所者・利用者(園児含む)に対して、大怪我や命の危険が生じるような場合や虐待行為もしくはそれに準ずる行為・言動に関しては、即、その場で指導する必要はあります。

無能な扱いを受けるような言葉で侮辱的な言葉で叱責する 2.1%

人はどうしても自分と比べてしまうものです。誰もが最初からできていたわけではありませんから、その仕事が単にできないからとか要領が悪いだけでの侮辱的な言動は、避けましょう。自分が入職した頃のことを思い出し、言葉を選ぶといいかもしれません。

経験のない重要な業務を教えようともせずに課す 2.8%

経験のない重要なことについては、指示を出した上司・先輩が、きちんとその業務が遂行できるように導いてあげましょう。教えようともせず、その仕事を課すのは単にいじめに近いものがあります。指示した本人に対しても、進捗状況を聞きながら、どこまで理解できているのかを把握した上で、経験を積んでもらうような指導を心がけていきましょう

自分からあいさつしても相手から無視され、会話をしてくれない 4.9%

あいさつは、仕事の始まりでもあります。お互いに気持ちよく仕事に取り組む上では大切なことです。上司・先輩でよく勘違いしているのは、部下や後輩が先にあいさつすべきだ!との思い込みはやめましょう。どちらかが先に挨拶をすることで気持ちの良い職場の文化が生まれます。また、挨拶する際には、きちんと聞こえる声でできる限り顔を見て行いましょう。ながらあいさつは相手に対しても大変失礼に当たります。上司部下、先輩後輩関係なく、気持ちの良いあいさつ+15秒を心がけてまいりましょう

上司・部下・同僚に限らず露骨に態度(パソコンキーボードを叩く音がいつもより大きい、書類をわざと音が出るように置く)や口調(声を荒げる、冷たくなるなど)に出ることが多くある 4.9%

気分が乗らないことで、態度に出るのは自分自身の器量のなさだと言えます。人として恥ずかしいと思うくらいしっかりと自分自身を見つめ直しましょう。また、自分自身の受け皿をきちんと持つために日頃の知識や経験を積んでおきましょう。イライラする前に、事前に進捗状況を確認するなどの配慮があれば、書類の提出が多少遅れていたとしても、腹の立つことはないと思います。感情から出た言葉は、憎しみしか生みません。そうした言葉が出る前に、自分自身の感情をコントロールしていきましょう。また、嫌な気分をスッキリさせるような趣味などストレス解消も自身で身につけておきましょう

仕事をするうえで必要な情報、指示を与えない 3.5%

職責、職域上得た情報が、集中する場合があります。また、その情報を独占することで、仕事の優越感を感じる人がいますが、それは違います。あくまでも、一人のご利用者を支えるあるいは、それぞれの職域で情報の共有をすることで、連携が生まれます。また、情報不足により、外部からもあまりよくは思われないのではないでしょうか。きちんと得た情報は、必要部署へ連絡するとともに自責・他責がないよう、皆さんで解決する姿勢を持つことが大事です。

過重なノルマや一人では無理な仕事量を与える 0.7%

本人のキャパシティや今の状態(タイミングなど)をきちんと把握した上で、適切な仕事量を提示していきましょう。どのくらいの量ならいつまでにできるのかなど、明確に示してあげましょう

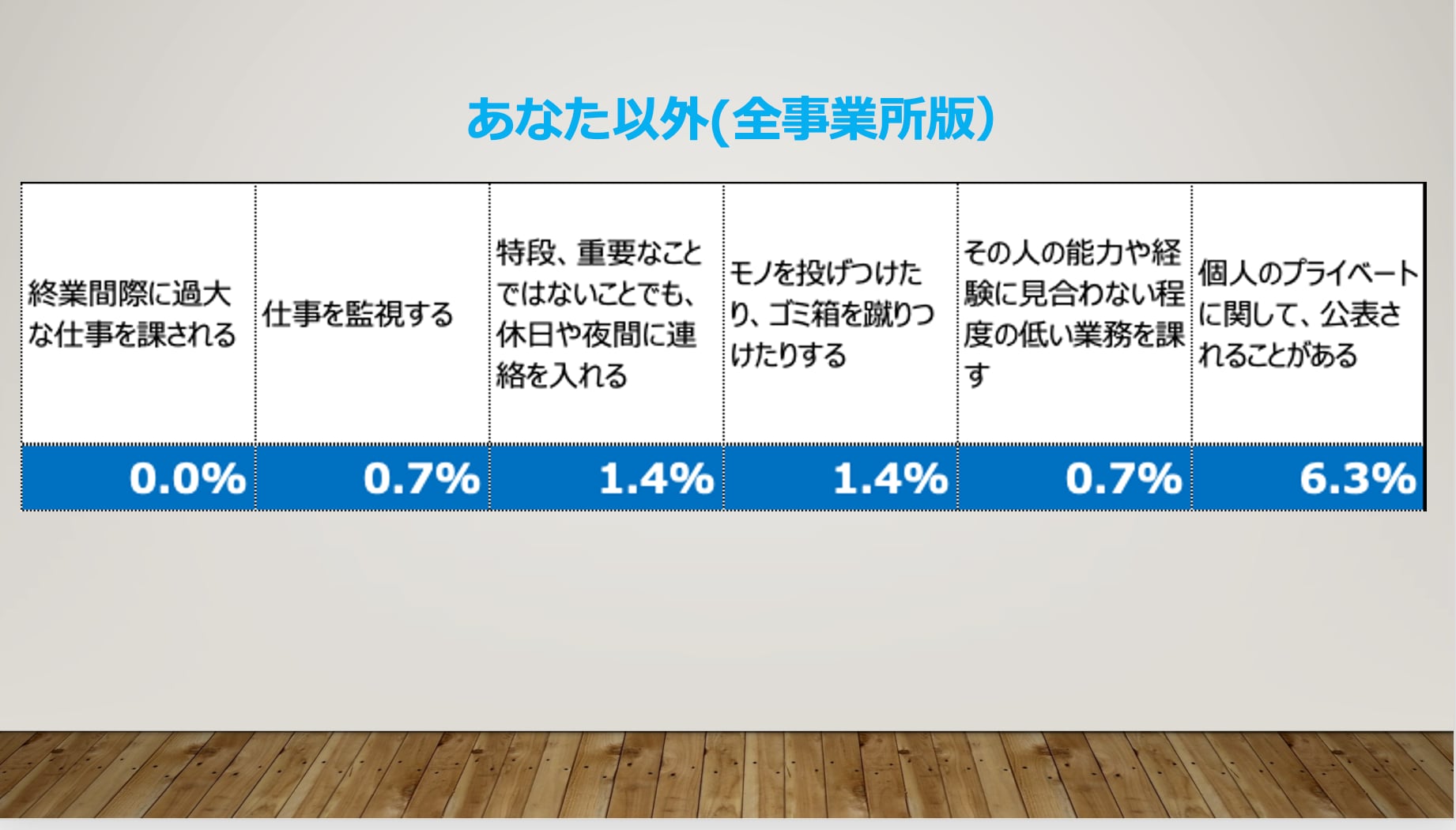

終業間際に過大な仕事を課される 0%

該当なし

仕事を監視する 0.7%

仕事を監視することと見守ることは違います。監視することで粗探しをしていると捉えがちになってしまい、相手側も萎縮してしまうのではないでしょうか?結果、指示待ち状態となってしまい、上司、先輩の仕事量が増えるだけです。進捗状況を見守りつつ、適切に声掛けをするなどの配慮していきましょう。

特段、重要なことではないことでも、休日や夜間に連絡を入れる 1.4%

災害時や大きな事故に関しては別ですが、特に緊急性を要すことのない場合には、本人が出勤してからの連絡でもいいのではないでしょうか。事業所単位でも特性が違うと思いますが、人相手の仕事であるため、緊急事態もあることでしょう。お願いする側もお願いされる側も気持ちの良い対応を日頃からしておきましょう。

モノを投げつけたり、ゴミ箱を蹴りつけたりする 1.4%

数名いることが残念な結果となっています。こうした行為は他者がゲガをしたり、自分自身が怪我をする恐れもあります。また、他者がそうしたものを見聞きした場合、あまり気持ちの良いものではありません。しっかりと感情をコントロールする術を自分自身で身につけましょう。

その人の能力や経験に見合わない程度の低い業務を課す 0.7%

能力以下の仕事の指示や命令は本人にとっても辛いことですし、施設にとっても痛手となります。本人の能力に応じた仕事の適切な指示が必要です。しっかりと見極めてから、仕事のお願いをしていきましょう

個人のプライベートに関して、公表されることがある 6.3%

誰に知られたくない情報を他者に安易に漏らすことはあまり好ましい状態ではありません。特に、役職者の皆さんは配慮していきましょう。個別案件で、本人の健康や事業所や施設運営に関して影響がある場合は、必要最低限の人員に留め、しっかりとサポートしていきましょう。

グリーンヒルみふねの健康経営の考え方

問1:自分自身の健康に、関心がありますか?

心の休養も大切な取り組みの一つです。NO残業dayを事業所単位で決めるのもいいかもしれません。定時で帰れる声掛けなどの風土やリフレッシュ休暇(3日間)の提案をしてみるとどうでしょうか?

健康への価値の理解がやはり大事となります。自分自身の結果の変化を示せば、健康に関する関心度はさらに上がるのではないでしょうか?健康であるその先にあるものがあれば、モチベーションも上がると思います。自宅でできない時には、ご利用者様が体操するときに、一緒に行うとよいのではないでしょうか?いぜれにしても、皆さん自身が、健康というテーマに『楽しく取り組む』というのが最大のキーワードです。

問2:自分自身の平均体温や平均血圧、体重を知っていますか?

本人自身で変化したと思うときは測るようにすすめていく。若い世代は、血圧計を持っている人は少ないと思うので、施設で意識して週に1回程計測するように勧めてみるのもいいかもしれません。また、みどりの手帳を活用し、健康手帳としての活用もいいかもしれません。

問3:週2回以上、運動する習慣がありますか?

目に見えてわかるような目標値を委員会のメンバーでまずは立てる。運動の習慣があるという15%を少しでもあがる取り組みを考える必要があります。個人で参加できるツールでもいいですし、個人で明確にわかるような目標を立てる。運動という言葉が、継続の障壁になっているので、毎日でも習慣としてできるような運動を紹介する。

問4:食事に関して、日頃気を遣っていますか?

法人内の理想的な食事管理ができている職員の普段たべているものをピックアップ紹介する。とどうでしょうか?「今月の野菜」を毎月1品ピックアップ・バランスのとれたメニューの紹介を行うなど。

問5:パワーハラスメントの窓口が誰か知っていますか?

一番の不安は周りに知られてしまうかもしれないということです。担当者が守秘義務をしっかりと守るんだよという強いメッセージが必要。また、各事業所で紹介して、周知徹底をはかっていければ、信頼度や認知度はさらに上がってくると思います

問6:ここ1年、体調不良で病院にかかったり、仕事を休んだことがない。

身体的なものか精神的なものかで啓発方法は変わってくる。病気の予防を図りながら、なったときや体調が思わしくない時には、早期に休息や必要に応じて受診するように、事業所内で促す必要があります。精神的な理由での休みの場合は受診を強要することなく、自宅での休息やその人なりの方法で回復を目指すのが、最良な方法です。周りの理解も必要になってきます。

問7:健康診断の結果、日頃の食生活・運動などに心がけていますか?

疾病予防の啓発を行うことが必要です。病気をした場合の家族への影響、経済面、発生事項・無理なく変えることができる食生活習慣方法と運動習慣の習得。

問8:健康診断の結果を受けて、自らあるいは促された場合、再検査していますか?

疾病予防の啓発を行うことが必要です。病気をした場合の家族への影響、経済面、発生事項なども重要な政策と考えます。

問9:日頃の体調、健康面などから、専門知識(産業医等)を有する方に相談してみたいと思ったことはありますか?

事前に産業医と体制を整えることで、職員自身が安心して仕事に打ち込むことができます。また、その仕組みを知っていることで、自分のことをしっかりと考えてくれているんだという想いで、集中して仕事に打ち込めると思います。

問10:日頃の食生活などから、専門知識(管理栄養士・保健師等)を有する方に相談してみたいと思ったことはありますか?

手軽に聴くことのできる体制を整備するとどうか。定期的な相談日や簡単な質問票などを記入し、本人へフィードバックするなどの仕組みが大事です。

問11:事業所内で、健康に関心の高い職員はいますか?

自分の体は自分で自己管理できるよう推進することが大切です。例えば、ここ数年病気を全くしていない職員にインタビューを行い、どういった意識や取り組みを行えば健康を維持できるのか?他者御意見を聴くことで意識するのではないでしょうか?

問12:事業所内で休憩時間などで、健康に関する話をしますか?

全体勉強会や事業所の勉強会などの機会を利用して、健康推進のテーマを話し合う機会を作るとどうか?自分自身が健康であるからこそ、きちんとした仕事ができ、ローテーションにしっかり入ることができることでお互いの信頼関係の構築ができる。

問13:体調が悪そうな職員がいた時には、お互いに気がけて声をかけてあげていますか?

働きやすい環境づくりを継続的に行うことが重要だと考えます。よりよい働きやすい環境とは何か?働きやすい環境に慣れると、さらに働きやすい環境はどうすればいいのだろうという考え方が自然と生まれてくることが理想です。

問14:体調不良で休んだ職員に対して、お互いに気を遣っていますか?

専門の講師を外部から派遣し、アンガーマネジメント研修は年1回の予定だが意識づけと周知のために複数回に増やしてみてはどうか。

問15:安全衛生委員会のメンバーが、誰なのか知っていますか?

安全衛生委員会のメンバーとわかるポスターを作成する。それぞれの得意分野などをPRし、身近に感じてもらえるように楽しいいポスター作りを行う。

問16:法人で『ヘルスター健康宣言』を行っていることを知っていますか?

改めて『ヘルスター健康宣言』を積み重ねてアピールすることが大切。

問17:ゼロ円ジムがグリーンヒルみふね内に設置されているのを知っていますか?

仕様日時に不安を抱えている職員が多いため、勤務時間内に一人1回、体験案内を行い紹介すると100%の周知率にはなるのではないか。ゼロ円ジムと4DSヨガ・4DSウオーキングの動画案内も同時に行うとさらなるPRにつながるのではないでしょうか?

問18:永年勤続者には、健康に関する福利厚生があることを知っていますか?

ヘルスター健康宣言の推進が大切。使う人がどんどん増えてくれば、それだけ機会も増えてきます。運動推進する人も宣伝してもらい、よりよい効果をはっきさせ、永年勤続者以外への福利厚生の充実化が重要ではないでしょうか?

問19:4DSヨガの無料体験はあることを知っていますか?

お願いベースで、まず、参加をしていただくことが前提となると思います。

4DSシリーズのヨガ・ウォーキングに積極的に参加してもらうとどうでしょうか。

参加してみて、参加者の声として良さと効果を伝えていくとより効果的です。朝礼や朝の申し送りの場で伝えるのもいいかもしれません。

申し送りノートの活用もいいかもしれません。参加者の声をどんどん増やしていき、ホームページなどで掲載するといいと思います。

問20:法人の健康増進・健康維持に関する情報は、十分皆さんにいき届いていますか?

先ずはヘルスター健康宣言をアピールし続けることが大切で。シートを作成し、自己エントリーと自己申告制での健康優良者の表彰を行うとどうでしょうか?健康維持の関心度を手本となる人が示すことで、より関心度も高くなると思います。

4dsヨガ

4dsウォーキング

フィジカルトレーニング

チーフヘルスオフィサーより

施設長・総務部長より一言

グリーンヒルみふね健康意識調査 2021年度

健康意識調査2021年の実施目的

グリーンヒルみふねは、2020年に全国健康保険協会 熊本県支部の実施する『ヘルスター健康宣言』を行いました。

お年寄りの健康を考える前に、自らが健康でなければ、いいケアもできるはずがありません。皆さん自身の健康が職場の仕事パフォーマンスを上げているの

です。

そこで、皆さんの健康を少しでもサポートできないかと安全衛生委員会で考え、皆さん自身の健康に関する意識がどのくらいあるのか?『健康意識調査』を

通じて、お尋ねしたいと思います。このアンケートを通じて、より働きやすい環境づくりを目指してまいります

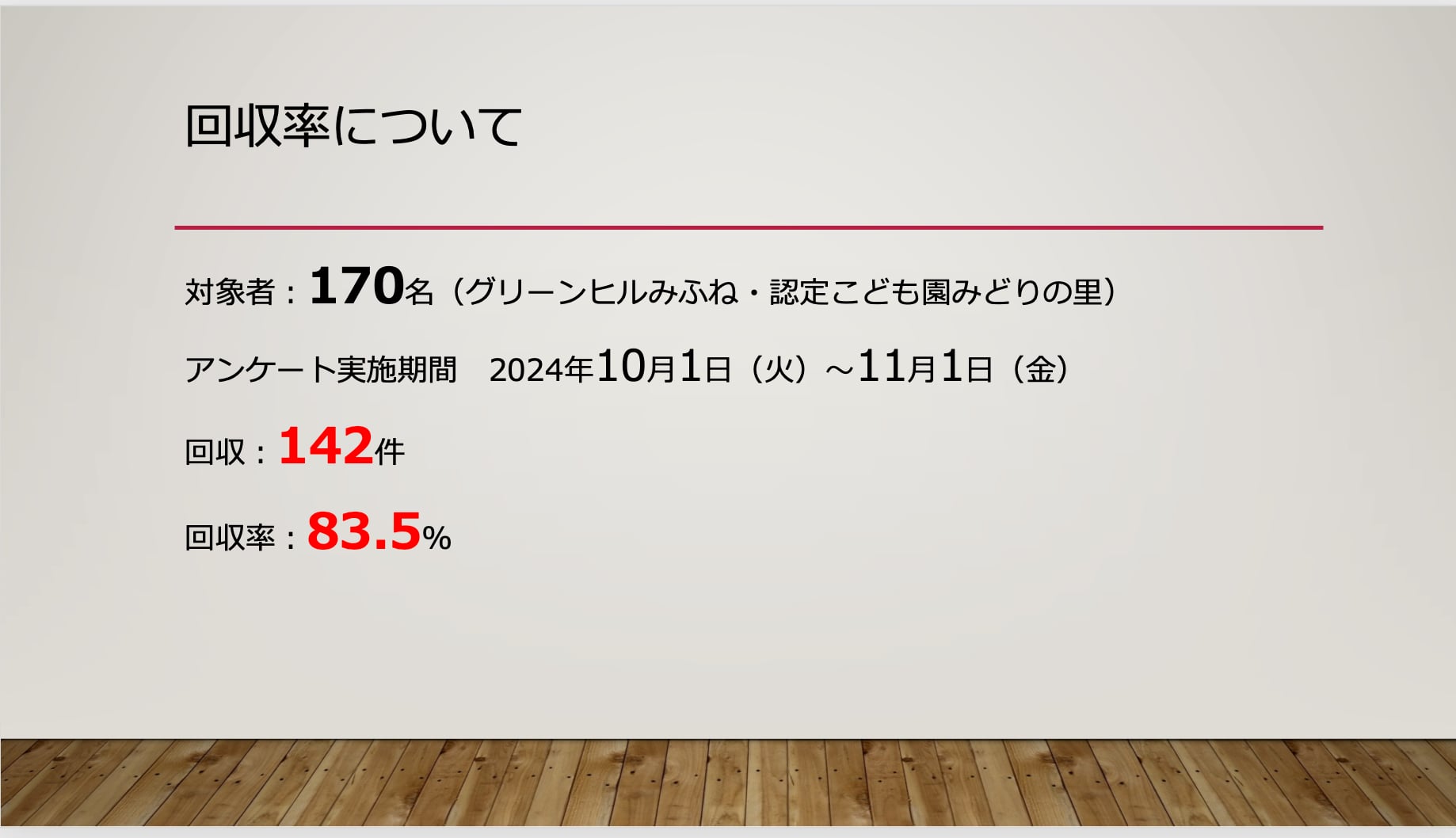

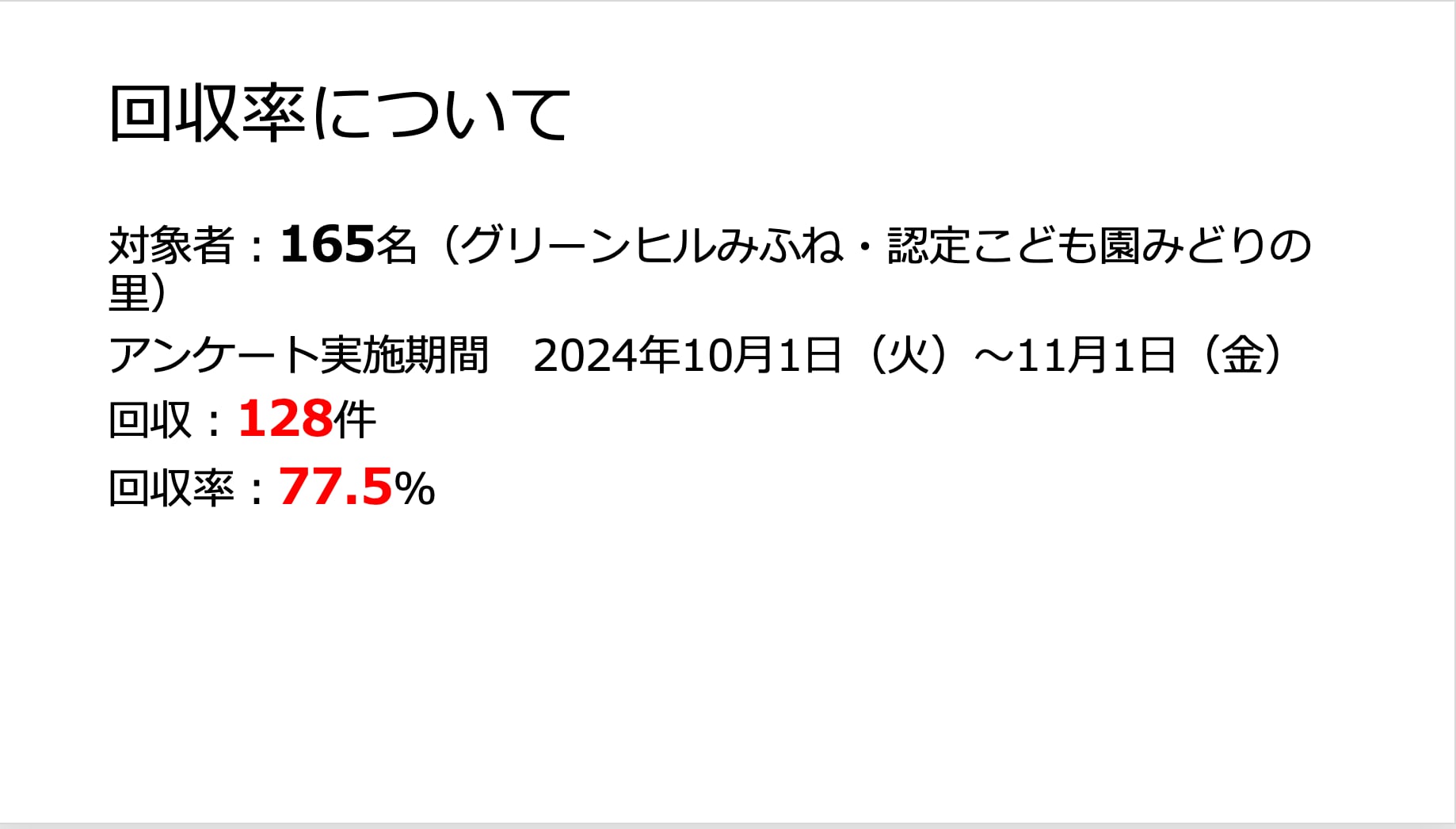

回収率について

実施日 2021年7月1日

締切日 2021年7月16日

対象者 全職員

アンケート主催 安全衛生委員会

アンケート実施項目 20項目

個人の意識10項目 事業所内風土5項目 法人の周知度5項目

回収率 76.4%(116名回収/148名在籍)

職員満足度調査 2024年版

2024年度 満足度調査 総評

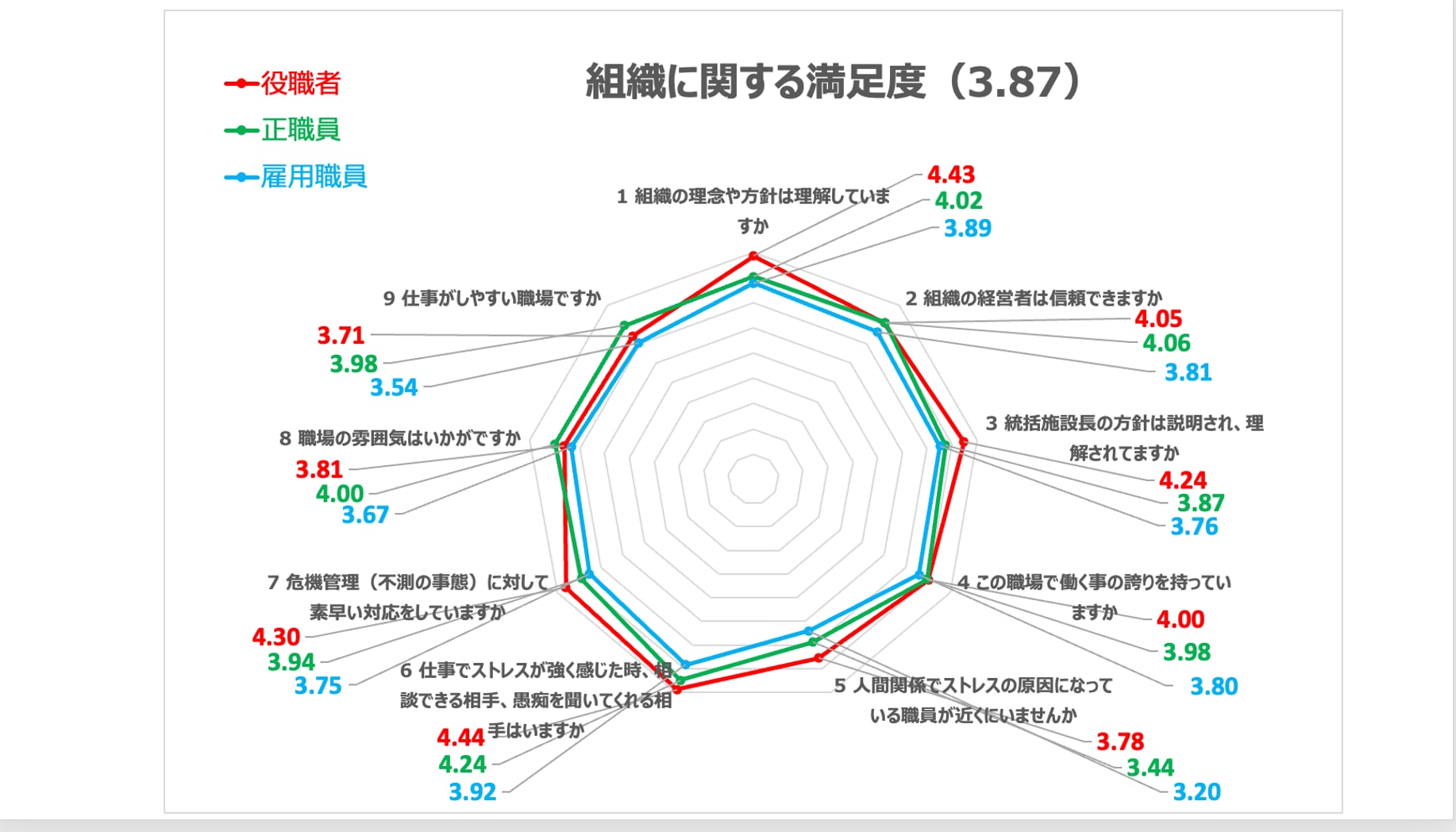

組織全体に関する満足度であるが、組織理念や方針や経営者の考え方などは、正職員、経験年数、役職者により高い傾向にある。

人間関係へのストレスであるが、役職が上になると職員同士のストレスは若干ではあるが少なくなっている傾向にある。

全体的な評価としては、5段階中の『3.87』となった。

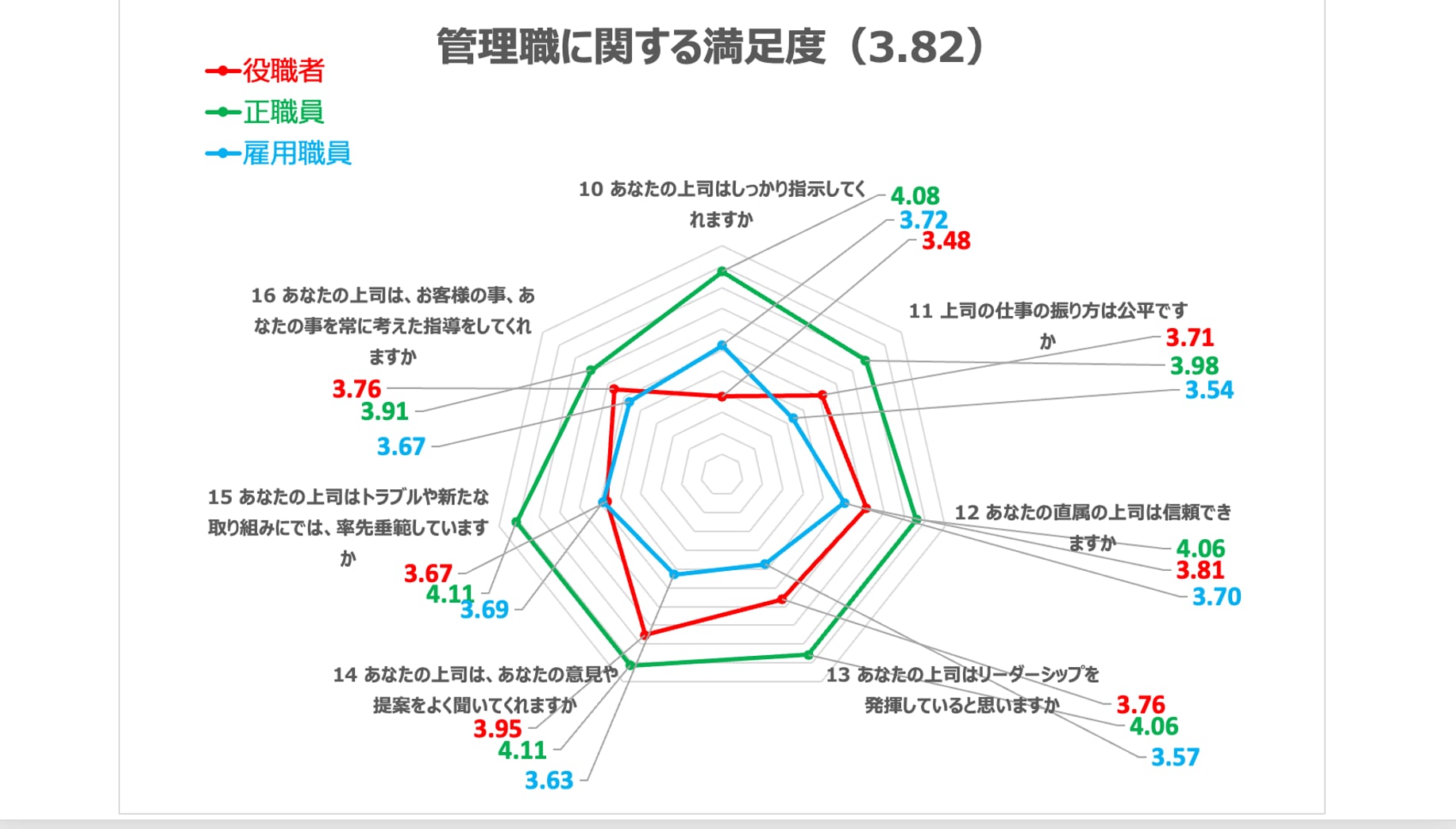

管理職に関する満足度であるが、役職者よりも、正職員の方が満足度は高い傾向にある。役職者がきちんと指示を出すことにより、フィードバックができているという周知であると読み取れる。逆に、所属長以上の役職者に対しては、低い傾向にあるが、考える力を養ったので、いちいち言わなくても自ら動いて行動できるようになっていると考えられる。

全体的な評価は、5段階中の『3.82』となった。

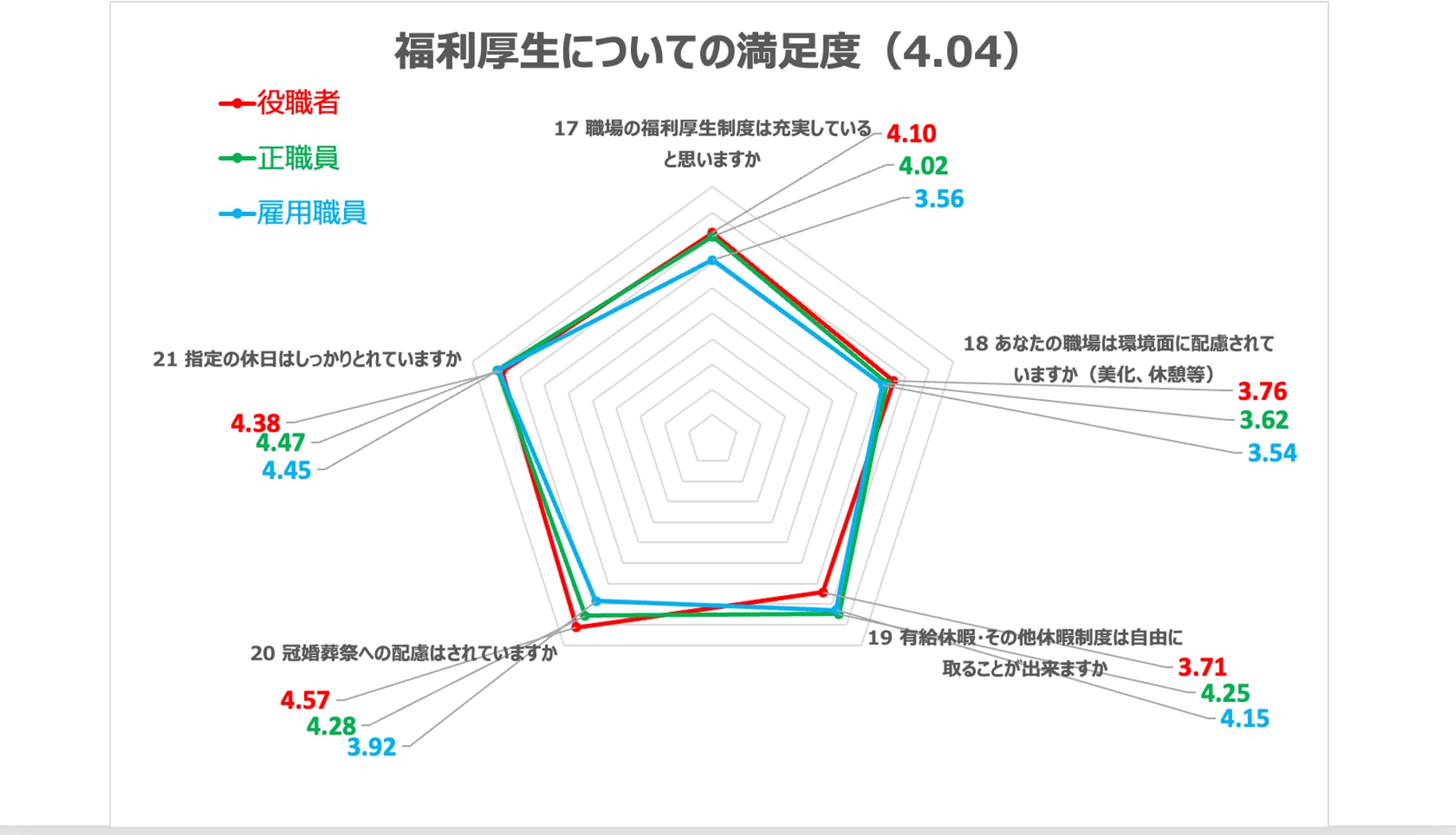

福利厚生に関してであるが、全体を通しても満足度が高い傾向にあることがわかる(4以上)特に有給消化や指定された休み、冠婚葬祭への配慮は全ての属性に関して高い傾向。但し、役職者は雇用職員の代わりに、出勤している傾向が若干の数値で読み取れる。

全体的な評価は、5段階中の『4.04』となった。

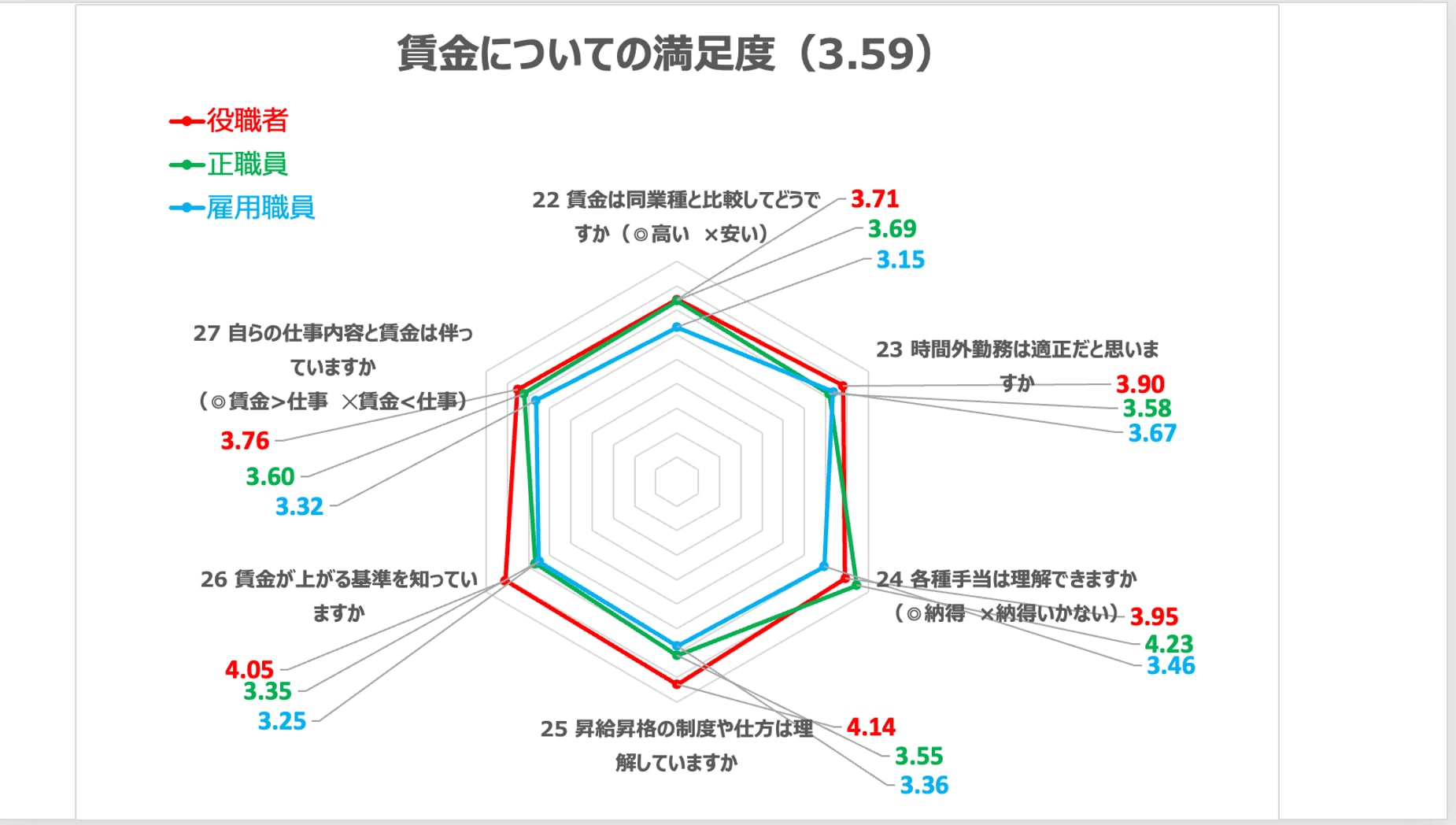

賃金に関する満足度であるが、賃金の上がる基準を知っている、あるいは昇級昇格の仕組みを知っているのは、役職者がもっとも高く、雇用職員は低い傾向にある。しっかりと説明していけば、この部分の数値は改善見込みが大いにある。

全体的な評価は、5段階中の『3.59』となった。

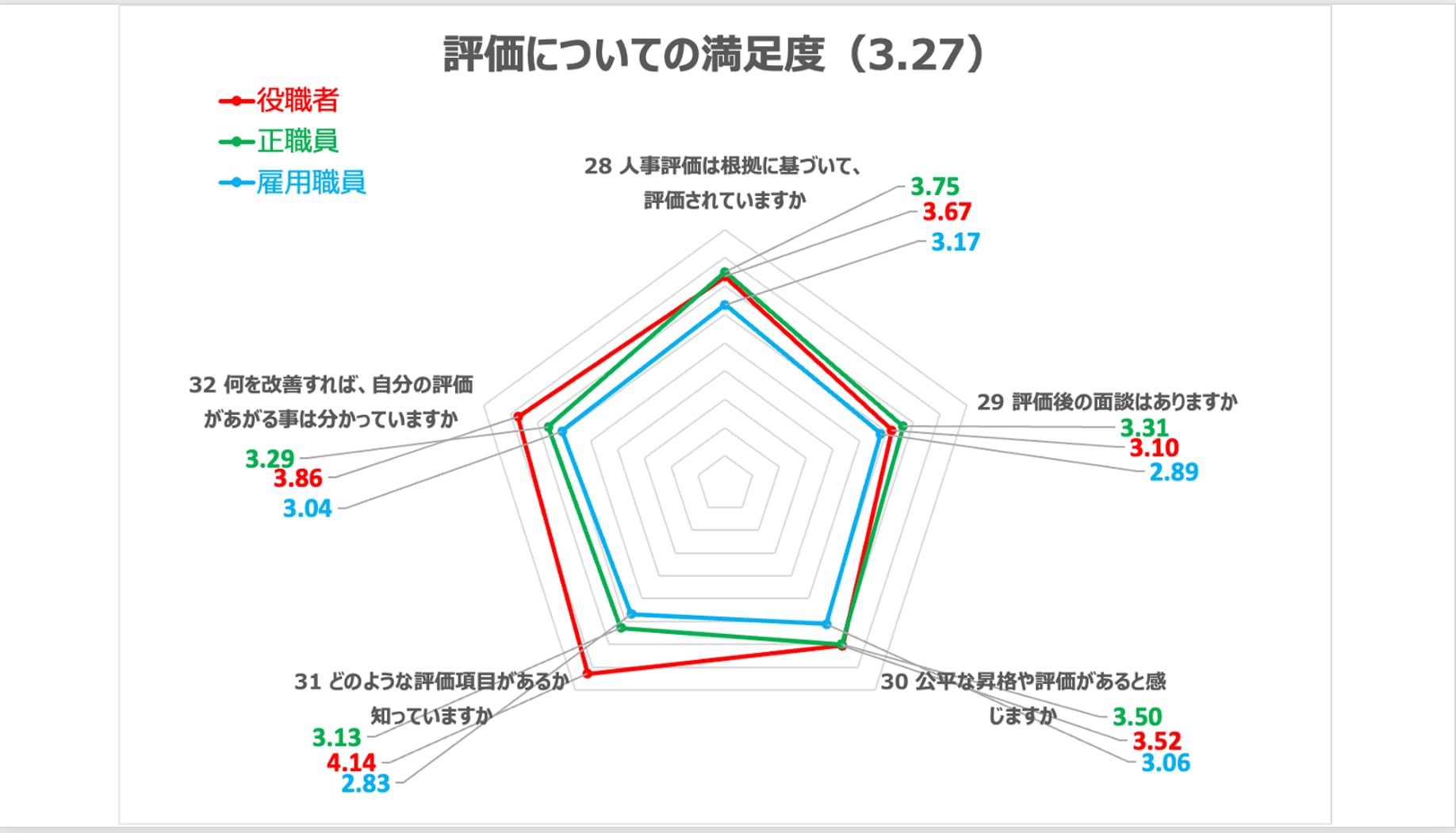

評価については、全体的に雇用職員が低い傾向にある。背景には、評価の仕組みがわからない、評価面談がないなどの意見が挙げられているため、法人あげての対策が急務となる。

全体的な評価は、5段階中の『3.27』と最も低い。

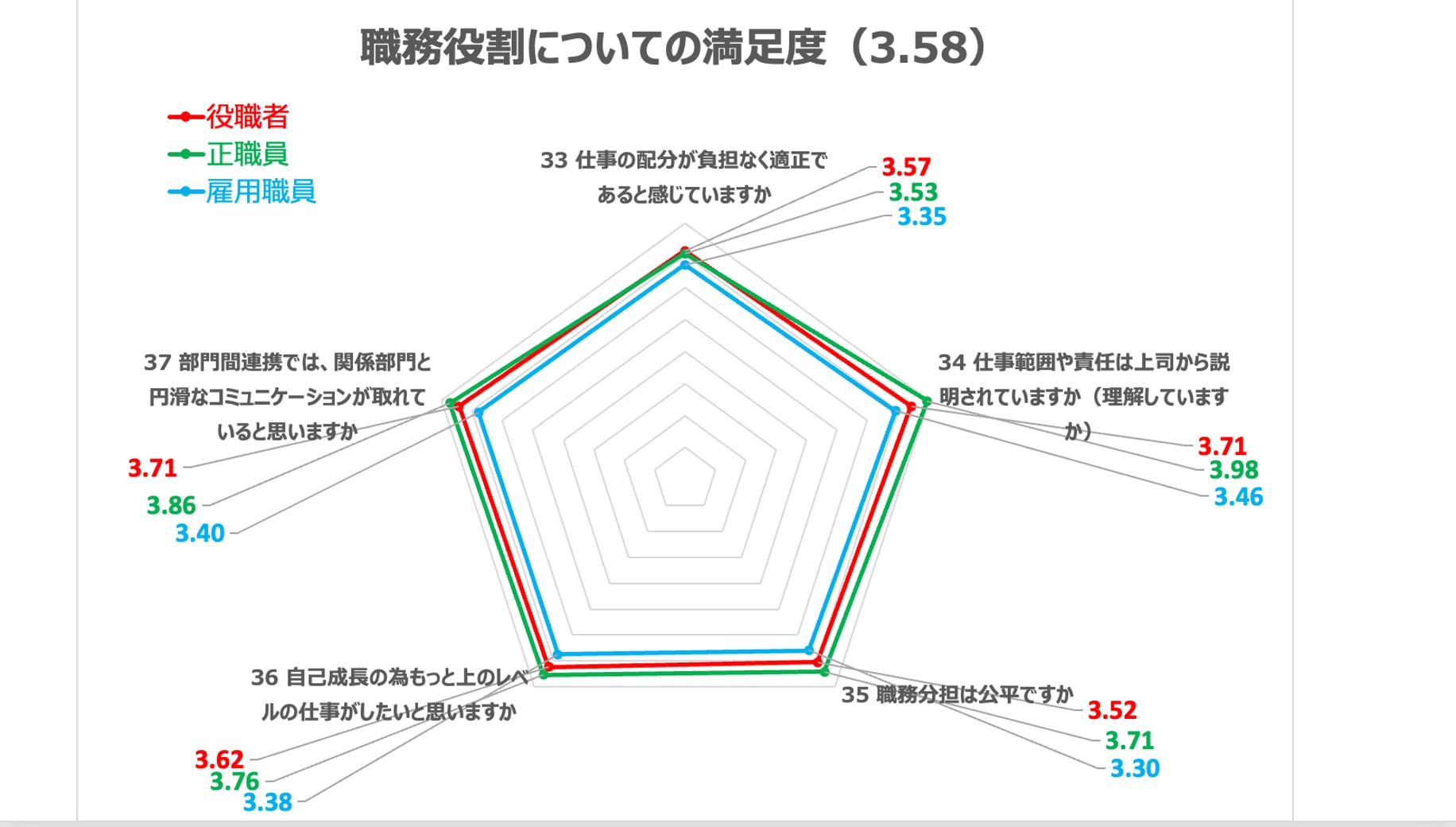

職務役割についての満足度であるが、綺麗な5角形となっている。まだまだ改善の余地があるが、業務分掌(ぎょうむぶんしょう)やそれぞれの職責、職能に合わせた業務内容を指示する必要性を感じる。

全体的な評価は、5段階中の『3.58』となった。

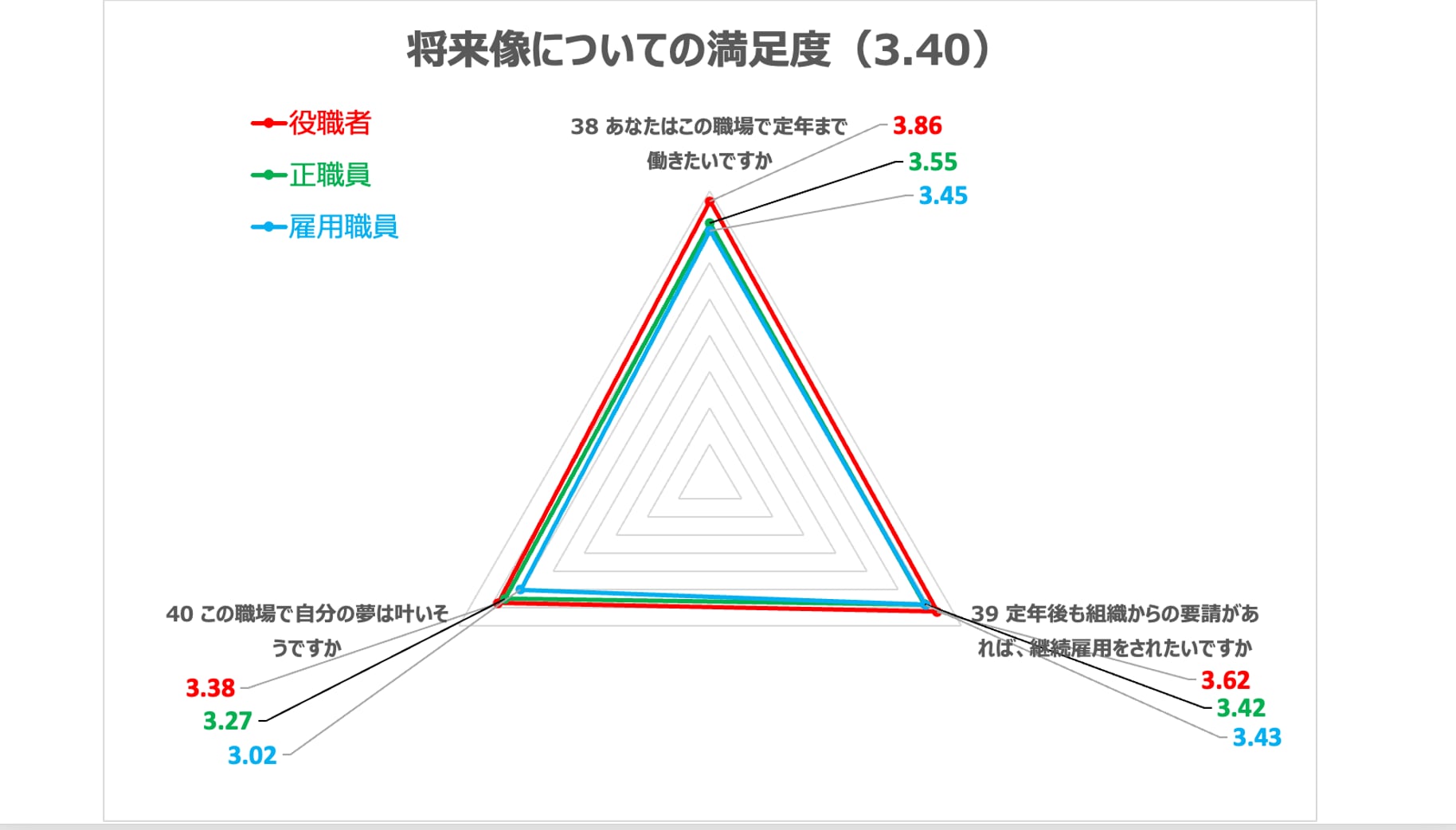

将来像についてであるが、グリーンヒルみふねの将来や自分自身の将来像を考えてもらっている。年々、数値が上がってきているので、法人全体の社会への信用度がこの数値に反映していると考えられるため、社会活動、地域貢献事業を今後も継続、あるいはもっと増やしていきたい。

全体的な評価は、5段階中の『3.40』となっている。

職員満足度調査 2021年度

職員が幸せでなければ、お年寄りが幸せにできるはずがない

そんな想いを施設長になった時に思うようになりました。

この職員満足度調査も、5年目を迎え、過去5ヵ年の比較ができるようになりました。職員数が増えたため、全体の%は下がったケースもありますが、人数が増えているため、結果的には、良い傾向であると言えます。

全員が全員、満足できる環境は限りなく難しいですが、経営者である以上、そこを目指さねばなりません。

私が、口癖のようにいう3つの大切なことがあります。

1 高齢者虐待防止の徹底

2 身体拘束廃止の徹底

3 職員間の調和を乱す者の指導の徹底

です。私たちの仕事は、人のつながりで成り立っています。人のつながり。つまりは、職員同士の調和がうまくいかなければ、スムーズにことは運びません。

無論、所属長や役職者、私たちのような経営者が上から押さえつけるような環境であってはなりません。

話しやすい環境を作ることをモットーにしています。職員が私たちと話すときに緊張しているようでは、本当のことを話すことは決してないでしょう。

緊張をほぐす。そのために職員は役職者問わず、コミュニケーションをとっていかなければなりません。

組織全般

管理職について

福利厚生全般について

賃金に関すること全般

評価に関する全般

職務役割全般について

将来像全般

過去5年の満足度推移

職員が幸せでなければ、お年寄りが幸せにできるはずがない

私の考え方の原点はここにあります。ここがしっかりとできていれば

施設内で起こる高齢者の虐待や身体拘束、職員同士のトラブルは無くなると信じています。

5年間全く同じ問いかけを行い、比較してみました。一番最初に行った際には、正直ヒヤヒヤとしていました。

問いかけ方が、斬新で、ドキッとする内容ばかりですから当然のことではないでしょうか?

こうしたことに対して、しっかりと向き合えるように私自身努力して参りたいと思います。

過去5年の推移を集計してみましたが、確実に数値は良くなっています。去年よりも今年、今年よりも来年・・・。

そんな気持ちで、今後ともしっかりと職員の皆さんと向き合っていきたいと思います。

2022年4月14日

老人総合福祉施設 グリーンヒルみふね

統括施設長 吉本 洋

職員満足度調査 2020年度

安全衛生委員会規程

カイゼン活性化委員会の活動報告

※ポスターの画像をクリックすると各月の取り組みがわかるページにジャンプします。

カイゼン活性化委員会とは?

改善提案は、毎月7件、年間84件

業務がどんどん増えていくなかで、前向きな手抜きをおこないご利用者様も職員も幸せになる仕組み作りをおこなっています。

カイゼン例~”小さな気づき”で”大きなカイゼン”~

コスト(お金)だけではなく、プロセス(時間)を短縮する

7つのカイゼン判定項目がポイント

1、コスト短縮効果

金額的な部分に重きを置いたことが対象。多額の投資しなくても消耗品コストが100均や300均で賄えるものなどは大きな評価材料とする。

2、時間短縮効果

今まで業務が30分かかっていたことが15分短縮できたなど大きな評価材料とする。例えば、毎日の業務の場合、15分×365日=5475分(約90時間)の時間の確保ができるということになる。

3、安全・品質効果

安全性がより高まる、気づきが早くなることで、危険予知でき、安全・安心の担保ができるなど。品質も以前に比べ良質になった(保存管理方法や見える化によるものなどがこれに該当)

4、職員の負担軽減

日々の介護業務や事務量が格段に改善され、かつ職員の負担軽減が目に見えてわかるものを対象とする。(具体的には、『残業時間が減った。』『通常時間に退勤することができる』などがこれに該当)

5、5S効果

カイゼン活動をすることで、結果として、整理、整頓、清掃、清潔、しつけ(統制が取りやすい・システムを守ってもらえるなど)が、容易に可能となる物が対象

6、注目度の高さ

自事業所に対するカイゼンはもちろんのこと、結果、他の事業所、職種にもそのまま使うことができるもの(過去にない斬新的、刷新的、進取的アイデアもこれに含む)を対象とする。

7、部門間連携

自部門だけでなく、複数の部門で協力しながら、取り組み、外部へのPR効果、介護品質や時間短縮などの大きな貢献があることを対象にする

カイゼンの基本12パターン別

| 問題 | 対策の方向性 | 原因 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 『探す』手間とムダ | 探さないアイデア 探しやすい工夫 |

・あちこち・バラバラに置く ・使いっぱなし ・置き場所が決まっていない |

| 2 | 『間違える』ムダと危険性 | 間違えない仕掛け 間違えても問題にならない工夫 |

・似ている・混ざっている ・見落としやすい ・間違えても途中で気づく工夫がない |

| 3 | 『遅れる』ことでの 非効率とムダ |

遅れない対策 遅れても問題にならない工夫 |

・後手後手になっている ・受け身・受動的・待ちの姿勢 ・ダラダラ・先延ばしになりやすい |

| 4 | 『忘れる』ことでの 非効率とムダ |

忘れない仕掛け 忘れても問題にならない工夫 |

・後で、そのうちやろうとして記憶が無くなる ・忘れても気づく工夫がない |

| 5 | 『危ない』というリスク | 安全にできるアイデア | ・いつもの作業だとマンネリ ・動く、滑る、防御がない |

| 6 | 『わかりにくい』『迷う』 手間のムダ |

わかりやすくなるアイデア 迷わない工夫 |

・『見える化』していない ・シンプルでなく、複雑・煩雑な作業形態 ・不明瞭、あいまいな表現 |

| 7 | 『やりにくい』『不便』な 非効率と負担 |

やりやすくする工夫 楽にできる仕掛け |

・シンプルでなく、複雑・煩雑な作業形態 ・姿勢や動作の順番、置き場所が不自然 |

| 8 | 『いちいち』『その都度』『わざわざ』のムダと手間 | あらかじめ対策 前もって準備 |

・先にやっていない(その都度行う非効率) ・いちいち機械・作業を止めて段取りする |

| 9 | 『ごちゃごちゃ』『ぐちゃぐちゃ』『乱雑』の非効率 | スッキリ化 わかりやすい工夫 見えやすいアイデア |

分別できていない状態 分散配置 |

| 10 | 『バラバラ』『バラつき』『不揃い』の非効率とムダ | 統一・標準化できる仕掛け 分散化から一元化する仕掛け |

・作業基準、作業標準なし ・申し合わせずに別々に、その都度行う |

| 11 | 〇〇さんしか『わからない』または『できない』という非効率 | 誰でもできる仕掛け 誰でもわかる標準化 新人でもできるパターン化 |

・熟練の経験、勘に頼っている ・多能工、多能職の育成不足 ・技術・技能のマニュアル化・スキルマップ不足 |

| 12 | 『自己犠牲による我慢』 『惰性』による負担 |

我慢せずにできる工夫 前例にこだわらない挑戦 |

・問題意識なく作業継続 ・より楽な方法を知らないために何が苦痛かわからない |

カイゼン活性化委員会規程

防災マネジメント委員会とは?

防災マネジメント委員会について

まず最初に考えることは、何を目的に行うのか?

次に考えることは「誰が主役か?」です。

目的は、「災害に強い施設にする」

そのためには、この委員会のメンバー一人ひとりが

災害に対してみずから考え備え、行動できる強い

チームをここに築き上げることです。

よって、主役は各事業所から選出されたメンバー一人ひとり。

そのメンバーが主役となり各事業所でリーダーシップを

発揮して災害に強いチームを事業所毎に作り上げてもらう。

そのために出来る事が何かを考え行動し続ける。

それが私の役目だと思ってます。

先の熊本地震で被災した時に、多くの支援を全国から

頂き、その恩返しとしても、しっかりと「防災」に

取り組んで行きます。

災害支援マネージャー 寺西貞昭

防災マネジメント委員会ミッション

グリーンヒルみふねでは、平成28年熊本地震をきっかけに災害に強い施設作りを目指しています。

あの時何が足りなかったのか?あの時何が必要だったのか?大地震を教訓に日々発信し続けています。

災害に強い施設とは何か?皆さんと共に考えていきましょう。

災害対策本部を立ち上げろ!~災害時のLINE活用方法~

災害対策本部の設置の考え方は、災害が起きた時に設置するものだと思いがちですが、

グリーンヒルみふねが設置する災害対策本部とは、災害が起きる前に設置するのが大きな特徴です。

起きる前に予測をすることで被害を最小限に抑えることができます。

そのノウハウがここにあります。

風水害の参集は、大雨が降りだしてからでは遅い!~風水害時の職員参集基準~

いまや大雨による被害は、毎年後を絶ちません。

あらかじめわかる風水害に関しては施設を守る上で、職員の参集基準を定めておかなければなりません。

いままで職員参集基準は、自己判断でおこなわれがちでしたが、グリーンヒルみふねではきちんとした参集基準を設けています。

参集基準とは、集めることはさながら、参集してはいけないも表しています。職員が安全に仕事ができるための大前提の仕組みです。これがまず定まっていなければ施設運営はできません。

災害対応組織図の役割

役割分担の不明確さは、災害時において混乱を起こし兼ねません。

役割分担を明確にしていても、いざ本番にならないとそこに出勤してきた職員の判断に委ねられます。

自らがスムーズに動くことができる仕組みを作っておくことで、慌てず焦らず対応することができます。

防災マネジメント委員会規程

給食委員会規程

事故予防・感染拡大防止委員会規程

認知症介護研究所について

グリーンヒルみふねには、認知症介護の専門家と言われる認知症介護指導者が1名。認知症介護実践リーダー研修修了者12名。認知症介護実践者研修受講者26名の合計39名で認知症介護研究所を構成しています。

地域における認知症の啓発活動や教育機関における認知症サポーター養成講座などの業務に携わっています。

認知症の課題は喫緊でありその重要な役割を私たちは担っています。

チームオレンジについて

チームオレンジとは、令和2年度厚生労働省が認知症サポーターに対してのステップアップ研修として定められた制度です。

認知症サポーターの養成数は、熊本県は人口比に対して全国で12年連続1位の実績を誇っています。

せっかく認知症サポーターになっても活躍する場がない。どこで活動すれば良いかわからないなどの声も上がっております。

そこでグリーンヒルみふねは、御船町役場と連携し、施設内にある認知症介護研究所がチームオレンジを立ち上げに関わることになりました。

令和3年現在、熊本県の第1号チームオレンジとして、オレンジハートきのくらが地域で立ち上がりました。

オレンジハートきのくらのメンバーは、御船町の木倉に住む区長、民生委員、児童委員、小学校長、小学校PTA会長、福祉協力員、地域サロン代表、施設職員、御船町役場・福祉課、御船町社会福祉協議会、医療従事者で構成されております。

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりとして、このメンバーがお互いに支え合う仕組みが出来上がりました。

これからも仲間を増やしながら本当の意味で認知症になっても安心して暮らせる町にしていきたいと思います。

オレンジハートきのくらが出来上がるまで

チームオレンジを作るにあたり、6回シリーズで企画させていただきました。御船町の地域包括支援センターと共に企画させていただきました。

まず第1回目の「仲間を知る」ですが、ポイントは木倉地区にある全ての生活関連企業はどのくらいあるのか?ポストイットで書き出す作業を全員で行いました。

区分としては行政機関・教育機関・医療福祉機関・一般企業の4分類とさせて頂きました。

書出したことで改めてお店の多さに気がつきました。

第2回目のポイントとしては、第1回目で書き出した生活関連企業はチームオレンジに対して、どのような協力をお願いできるのだろうか?

また、協力してもらうためにも私たちも必要なアプローチ方法は何なのか話し合いました。

第3回目のポイントは、チームオレンジのネーミングを考えることです。次に理念を考えることにしました。

どのような企業団体でも理念は必ず存在するもので、何のために私たちは存在するのか?そのミッションを一緒に考えました。

第4回目のポイントはシンボルマークです。シンボルマークというと組織の象徴的なものになるので、皆さんと考えることが非常に重要になってきます。

シンボルマークを作成するにあたり、御船町や私たちの住んでいる木倉地区に馴染み深いものは何なのか?ちょっとした歴史に触れることができました。

第5回目のポイントとしては、仲間と親睦を深めることです。オレンジハートきのくらとそのシンボルマークが決まりましたので、地域に存在するお店に協力してもらうためには、合意形成が必要となります。お互いの意見が納得するカタチで進めていかなければ認知症という大きな課題を地域で取り組むことは到底できません。

地域の住民の人に、当事者意識としてもってもらうためにアンケートを作成致しました。

認知症になっても馴染みのお店で買い物ができる。大好きなお店でご飯を食べることができる。行きつけの理美容室で髪を切ることができる。

それが私たちの大きなミッションです。

こうした取り組みが評価され先日熊本県から、「熊本県認知症になっても安心して暮らせるまちづくり功労者」として知事表彰をもらえることになりました。

一年間皆さんと取り組んだ成果の賜物です。

オレンジハートきのくらシンボルマークについて

オレンジハートきのくらのシンボルマークは、認知症キャラバンの象徴するオレンジのフルーツをイメージしました。

御船町の町花は、藤の花なので御船町の行政がオレンジハートきのくらを支えて頂いてくれる意味合いを込めて作成しました。

全体的なイメージとしては、可愛いお下げの女の子のような素敵なシンボルマークになりました。

このシンボルマークも1人1人の意見を反映してデザインしたものなので、愛着はますます沸いてきます。

このシンボルマークをオレンジハートきのくらの活動に賛同していただいた企業の皆さんに飾って頂こうと現在、賛同企業を募集中です。

興味のある方はお気軽にグリーンヒルみふねにお問い合わせください。

オレンジハートきのくらマップ

オレンジハートきのくらのマップ作成にあたり、グリーンヒルみふねで可愛いイラストを描くことができる職員を募集しました。

その職員がマップのイラストを担当してもらいました。苦労したところは、お店とそのイラストがちゃんとイメージに合うかどうかだったそうです。

完成しましたのでその完成品を本人にお渡ししました。

オレンジハートきのくらは、このように全員で作りあげていくというプロセスを大事にしていきたいと思います。

認知症介護研究所規程

2024年度第1回自主企画研修~認知症の人を災害から守れ~

御船町より、避難行動要支援者名簿のお話、防災に関するお話をいただきました。身が引き締まる想いです。

また、参加者は、

地域からは、民生委員、福祉協力員、区長の皆様

行政からは、御船町福祉課長、地域包括支援センター事務長、上益城地域振興局福祉課長、保健所の職員

施設からは、チームオレンジうしがせを担当している管理者の方

とそうそうたるメンバーでした。

災害がおきたときにどこに逃げるか?

誰が?どうやって?どこへ?

そんなテーマで実際のハザードマップを活用し、白地図へ書き込むワークも行いました。

終わった後は、他の地区もこうした研修するといいですねぇと評価してくださいました。

こうして防災を地域と行政で一緒になって考えることが第一だと思います。

できるできないの議論が先行しがちな災害対策ですが、そんなことをごちゃごちゃいっている隙を狙い災害はやってきます。

災害に強い地域づくりへの第一歩を踏み出せました。

11月の台風シーズン終了後に、また防災啓発の研修をする予定です。